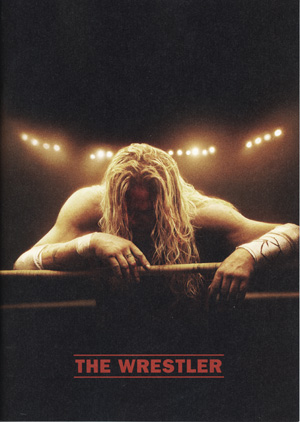

レスラー

ステイプルを打ち、額に紙幣を固定するレスラー。主人公のランディも胸や背中にステイプルの針を打ち付けられる。観客を喜ばせるための打ち合わせ通りの試合経過だ。試合の前後には両者が談笑し、お互いの健闘をたたえ合う。そんなプロレスの裏側を描きながらも、この映画、プロレスをバカにした部分はまったくない。試合に演出があるにしても、レスラーが受ける傷の痛みは本物だからだ。全身を傷だらけにしながらもリングへ上がるレスラーたちを見ていて尊敬の念を覚えてしまう。彼らは真のプロだ。

ステイプルを打ち、額に紙幣を固定するレスラー。主人公のランディも胸や背中にステイプルの針を打ち付けられる。観客を喜ばせるための打ち合わせ通りの試合経過だ。試合の前後には両者が談笑し、お互いの健闘をたたえ合う。そんなプロレスの裏側を描きながらも、この映画、プロレスをバカにした部分はまったくない。試合に演出があるにしても、レスラーが受ける傷の痛みは本物だからだ。全身を傷だらけにしながらもリングへ上がるレスラーたちを見ていて尊敬の念を覚えてしまう。彼らは真のプロだ。

そうしたプロレスの現場を舞台に、ダーレン・アロノフスキー監督は落ちぶれた中年レスラー、ランディの寂寥感をじっくりと浮かび上がらせる。ランディがたどったのは家庭も自分も犠牲にした破滅的な人生。同じく破滅的であっても、ドラッグ中毒者を描いたアロノフスキーの「レクイエム・フォー・ドリーム」のような暗く悲惨なだけの運命はここにはない。いや、トレーラーハウスの家賃さえ払えず、娘からは拒絶されるランディの人生は十分に悲惨なのだが、アロノフスキーはそれに優しい視線を投げかけている。そこがいい。ランディを演じるミッキー・ロークと中年ストリッパー役のマリサ・トメイが映画に確かなリアリティを与えている。

かつて一流レスラーだったランディは今、場末の会場で試合を行っている。体の痛みは命に影響ないが、痛みを和らげるための薬はランディの心臓に決定的な影響を及ぼす。傷だらけの体でリングに上がるランディの姿はニック・ノルティがアメフト選手を演じた「ノース・ダラス40」(テッド・コチェフ監督)を思い起こさせた。なぜ、彼らは体をぼろぼろにしながらリングに上がらなければならないのか。外の世界はリング以上に厳しいからだ。リングの上には観客の声援があり、痛みを分かち合い、境遇を理解する仲間がいる。試合の後、心臓発作で倒れ、バイパス手術を受けたランディは引退を決意するが、スーパーの総菜売り場の仕事になじめず、リングに復帰することになる。そこにしか自分の居場所がないと分かったからだ。

ロークの演技の凄みは一流スターからボクサーを経て転落した実人生の経緯が役に反映されているからにほかならない。自分を「クズだ」と言い、娘の前で涙を流すランディの姿は胸を打つ。「さらば愛しき女よ」のムース・マロイを思わせる「シン・シティ」の大男マーヴ役も良かったが、今回はまさにはまり役と言える。「サンセット大通り」で落ちぶれた大女優を演じたグロリア・スワンソンと同じ凄みと言えようか。今年45歳になるマリサ・トメイも十分に魅力的だった。