映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年10月07日 [Thu]

■ DiskX Toolsアップデート

DiskX Toolsを起動したら、アップデータが出たとのお知らせ。アップデートしようとしたら、ユーザー登録されていないと出る。オンラインショップで買ったんだから、ユーザー登録もしておいてほしいものだ。で、ユーザー登録した後にアップデート。

アップデートの内容はクリーン度チェックの途中、重複ファイルの検索処理が遅いことの改善など。確かに昨日やってみたら、処理が止まったようになった(CPU使用率100%になった)。改善されたのかと思って実行してみたが、同じ。やはり途中で処理が進まなくなる。以前のバージョンではこんなことはなかったんですけどね。

2005年10月07日 [Fri]

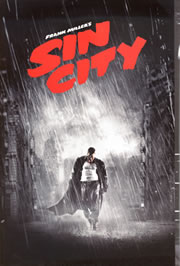

■ [MOVIE] 「シン・シティ」

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

映画は殺し屋のジョシュ・ハートネットが登場するプロローグで犯罪都市シン・シティの非情さをかいま見せた後、ブルース・ウィリス主演の「That Yellow Bastard」、ミッキー・ローク主演の「The Hard Goodbye」、クライブ・オーウェン主演の「The Big Fat Kill」と続いて、再びブルース・ウィリスの話に戻り、エピローグでハートネットが顔を出すという構成。同じシン・シティを舞台にしているだけで、3つの話それぞれに関連は薄いが、時系列を前後に動かす構成はもしかしてタランティーノのアイデアか。

3つのエピソードの中では「The Hard Goodbye」が好みである。傷だらけの顔で娼婦にも相手にされない仮出所中の大男マーヴは明らかにレイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」の大鹿(ムース)マロイを踏襲している。マーヴは一夜を共にした天使のような女ゴールディ(ジェイミー・キング)を殺され、犯人に仕立てられそうになる。復讐を誓ったマーヴはストリップ・バーのケイディで追っ手を迎え撃ち、事件の背後にある大物がいるのを知る。ゴールディを殺したのはシン・シティの外れにある農場に住む不気味なメガネ男ケヴィン(イライジャ・ウッド)だった。農場を襲撃したマーヴは逆にケヴィンに倒される。気がつくと、自分の保護監察官ルシール(カーラ・グギノ)も監禁されていた。部屋の中には女たちの生首が飾られている。ケヴィンは人肉を食う異常者で、ルシールの目の前で笑みを浮かべながらルシールの手を食べたという。部屋を逃げ出したマーヴは装備を調えて、反撃に向かう。

マーヴを演じるミッキー・ロークは凝ったメイクで別人のよう。車にはねられても銃で撃たれても死なないタフな男の悲しい行く末を哀感を込めて好演している。このエピソードだけでも十分満足なのだが、映画はさらに2つのエピソードを楽しめるのでお腹いっぱいという感じ。出てくる多くの女優の中では予告編で目立っていたジェシカ・アルバよりも、日本刀を振り回すデヴォン青木(なんとロッキー青木の娘という)と、とても「スパイキッズ」の母親とは思えないカーラ・グギノ、2役を演じるジェイミー・キング、女ボスのロザリオ・ドーソンの印象が強い。

日本映画だったら、こういう題材、アニメにしてしまうだろうが、これはやはり実写でやることに意味がある。ルトガー・ハウアー、ベニチオ・デル・トロ、マイケル・マドセン、マイケル・クラーク・ダンカンというくせ者ぞろいの役者たちがそれぞれに見せ場を作っていて楽しいのだ。アメリカでは大ヒットした上に評価も高く、早くも続編どころか3作目までの製作が決まっているという。

2006年10月07日 [Sat]

■ [MOVIE] 「フラガール」

昭和40年、福島県の常磐炭坑でハワイアンセンター開業のためにフラダンスに打ち込む少女たちを描いた李相日(リ・サンイル)監督作品。チームには長年続いてきた炭坑生活から抜け出したい少女と夫が炭坑を解雇され、生活のためにフラダンスの道を選ぶ主婦とが混在する。いずれも後がない状況の中だけに登場人物のそれぞれの行動には胸を打たれる。炭坑の男たち女たちの古い価値観とフラダンスを選んだ人々との新しい価値観の対立は視点としては前例がいくらでもある平凡なものだが、李監督は細部のエピソードで話に説得力を持たせている。お決まりのストーリーにどう工夫を凝らすかについては文句はないし、蒼井優、松雪泰子のダンスも素晴らしい。しかし、どこか突き抜けた部分がない。大衆性を備えており、全体的によくまとまったウェルメイドな作品であることは認めるが、どうも手放しで絶賛しにくい部分が残った。寺島進演じるやくざっぽい人物の描き方が不十分とかそういう些末な問題を越えて、この映画には脚本の構成上のちょっとした計算違いがあるように思う。

昭和40年、福島県の常磐炭坑でハワイアンセンター開業のためにフラダンスに打ち込む少女たちを描いた李相日(リ・サンイル)監督作品。チームには長年続いてきた炭坑生活から抜け出したい少女と夫が炭坑を解雇され、生活のためにフラダンスの道を選ぶ主婦とが混在する。いずれも後がない状況の中だけに登場人物のそれぞれの行動には胸を打たれる。炭坑の男たち女たちの古い価値観とフラダンスを選んだ人々との新しい価値観の対立は視点としては前例がいくらでもある平凡なものだが、李監督は細部のエピソードで話に説得力を持たせている。お決まりのストーリーにどう工夫を凝らすかについては文句はないし、蒼井優、松雪泰子のダンスも素晴らしい。しかし、どこか突き抜けた部分がない。大衆性を備えており、全体的によくまとまったウェルメイドな作品であることは認めるが、どうも手放しで絶賛しにくい部分が残った。寺島進演じるやくざっぽい人物の描き方が不十分とかそういう些末な問題を越えて、この映画には脚本の構成上のちょっとした計算違いがあるように思う。

落盤の危険を意識しながら死と隣り合わせで炭坑に潜る炭坑夫たちにとって、フラガールたちが客の前で踊って媚びを売って金をもらう存在としか思えないのは当然のことだろう。そのフラガールたちがどう古い価値観の人たちの理解を得ていくかが大きな見どころ。それは蒼井優が練習の末に身につけたダンスを母親(富司純子)に見せるシーンであったり、寒さで枯れそうになった椰子の木を助けるために組合幹部に土下座してストーブを貸してくれるよう頼む男の姿であったりする。ふわふわした気持ちで取り組んでいるわけではない。自分たちも必死なのだという姿勢があるので、観客の心をしっかりとつかむ展開になっている。そしてフラダンスに反対していた富司純子が「木枯らしぐれえであの子らの夢を潰したくねえ。ストーブ貸してくんちぇ」とリヤカーを引くようになる場面が個人的には最も感動的な場面だった。

この価値観の対立が解消してしまうと、あとは付け足しのように思える。だからハワイアンセンターがオープンし、そのステージで踊るフラダンスの高揚感が今ひとつ効果的にはなっていない。付け足しだから仕方がないのだ。このステージを見た母親が心変わりするという展開の方がクライマックスの感動は大きくなったのではないか。いや、母親でなくてもいい。組合幹部にハワイアンセンターに強硬に反対する人物を設定しておいて、その人物の心変わりを描いても良かったと思う。クライマックスの蒼井優のフラダンスはそのうまさには感心するが、心に響かないのは既に母親の前で素晴らしいダンスを見せているからだ。そして残念ながら、クライマックスを意識したためか、母親の前でのダンスは短く、十分に堪能させてくれた「花とアリス」のクライマックスのバレエシーンには及ばない。あのストーリーの流れから生じた情感とバレエの技術が一体となったような在り方がこの映画のクライマックスにも必要だったのだと思う。

このクライマックスにはフラダンスと並行して相変わらず炭坑に向かうトロッコに乗る豊川悦司たちの姿が描かれる。ここをもっと強調したいところではある。例えば、同じく炭坑の町を舞台にした「遠い空の向こうに」(ジョー・ジョンストン監督)では古い価値観を持つ父親(クリス・クーパー)をもまた肯定的に描いていた。あるいは「リトル・ダンサー」(スティーブン・ダルドリー監督)でも頑固な父親の存在が大きかった。この映画はこうした前例を参考にしているだろうから、もっと新旧の価値観の対立と和解に工夫があっても良かったのではないかと思えてくるのだ。そのあたりのオリジナリティーの欠如が惜しいところで、手放しの絶賛をしにくい理由になっている。

ビールを片手に登場し、たばこをスパスパ吸う松雪泰子の役柄は過去に問題があったことをうかがわせる。それを具体的に描写しないのはハードボイルドな在り方で悪くはない。蒼井優ら生徒たちに見せるダンスは彼女たちにダンスの魅力を伝えるのに十分な出来で、キャラクターに深みを与える演技も含めて松雪泰子がここまでうまいとは思わなかった。豊川悦司や岸部一徳らの演技もいい。

2008年10月07日 [Tue]

■ PCラヂオ

ロジテックのUSB接続FM/AMチューナーLRT-FMAM100U。たぶん、AMは入りにくいだろうなあと思って買ったが、やっぱり入らない。ま、聞きたい番組はFMの方なのでかまわない。ところが、録音ができない。MP3ファイルは生成されるが、0バイトなのだ。なんだ、これ。いろいろ設定を変えてみたが、ダメ。何をやってもダメ。

ところが、AMFMラジオ録音さんを使うと、ちゃんと録音できる。ロジテックのソフトが腐っているのか。ネットで検索してもこういう症状、見かけない。特殊な環境だけに発生するのだろうか。とりあえず、そんなにバンバン録音するわけでもないので、構いませんけどね。

それにしてもロジテック、番組表の取得ぐらいはできないのか。フリーソフトに負けていてどうする。音質の改善も望みたいところ。FMがモノラルにしか聞こえない。同じUSB接続のワンセグチューナーがちゃんとステレオなんだから、これは改善できるのではないか。というか、改善すべきだろう。

2012年10月07日 [Sun]

■ ATOK for Androidの使用条件

Nexus 7で電子ブックを読みたくなったので、Google Playで吉本佳生「数字のカラクリを見抜け! 学校では教わらなかったデータ分析術」(667円)を購入。手続きをしたら、購入特典の2000円がまだ使えた。あれ、先日、ATOK for Android(1500円)を買ったはずだから、500円しか残っていないはずなのに。

ATOKの使用許諾を確認したら、第2条にこうあった。

「お客様は、本ソフトウェアをお客様が占有・管理するAndroid対応携帯端末(以下「携帯端末」)に対し、上限を問わず複製(インストール)しお客様ご自身(お客様が法人の場合は従業員1名)が使用することができます。」

ソフトウェアの使用許諾って、ほとんどまともに読まないけど、読むもんだなあ。つまりGoogleアカウントが同じなら所有する携帯端末に何台でもインストールして良いということだ。僕は以前のスマホの際にATOKを買って、今のスマホではauのスマートパス版を使用している。スマートパスはATOKがあるだけでも価値があるなと思っていたが、別になくてもかまわないのだった。

ジャストシステム、太っ腹だな。というか、スマホのアプリの場合、高かったら、売れないのだろう。1500円は高く感じるけれども、何台に使ってもいいということになると、安い。ま、パソコンの方のATOKは毎年、一太郎のバージョンアップで8400円払ってるんですけどね。