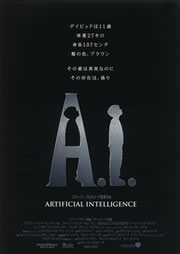

A.I.

普遍性を持ち得なかったのが大きな失敗なのではないかと思う。人間そっくりの感情を持ったロボットのデヴィッド(ハーレイ・ジョエル・オスメント)が母親に愛してほしいと苦悩する物語は、母親に愛されない子どもを描く映画として普遍性を持ちうるはずだった。しかしそうなっていない。原因は描写の不気味さ、不快さにある。序盤、音もなく歩き、にこにこ笑っているデヴィッド自体の不気味さに加えて、中盤にあるロボット“惨殺ショー”の目を背けたくなる酷さには閉口する。体のあちこちが壊れ、化け物のような姿となったロボットたちがスクラップの中から腕や目玉や顎を捜し、それを自分に装着する場面などは見ていて気持ち悪いだけである。3部構成の映画の中で最も長いこの部分は根本的にエピソードを変えるか、描写の仕方にもっと気を配る必要があった。一気にSF性を増す終盤の展開は納得のいくもので、デヴィッドと母親の1日だけの幸福な描写にはいろいろな意味で胸を打たれる。母親に愛されたいと願い、「ピノキオ」のブルー・フェアリー(妖精)を信じて“Please, make me a real boy”と願い続けるデヴィッドの描写は切なく、心を動かされるのだが、前にある暗く不気味で不快な描写がどうしても足を引っ張ってしまう。佳作にとどまった要因のすべては描写の計算違いにあると思う。

普遍性を持ち得なかったのが大きな失敗なのではないかと思う。人間そっくりの感情を持ったロボットのデヴィッド(ハーレイ・ジョエル・オスメント)が母親に愛してほしいと苦悩する物語は、母親に愛されない子どもを描く映画として普遍性を持ちうるはずだった。しかしそうなっていない。原因は描写の不気味さ、不快さにある。序盤、音もなく歩き、にこにこ笑っているデヴィッド自体の不気味さに加えて、中盤にあるロボット“惨殺ショー”の目を背けたくなる酷さには閉口する。体のあちこちが壊れ、化け物のような姿となったロボットたちがスクラップの中から腕や目玉や顎を捜し、それを自分に装着する場面などは見ていて気持ち悪いだけである。3部構成の映画の中で最も長いこの部分は根本的にエピソードを変えるか、描写の仕方にもっと気を配る必要があった。一気にSF性を増す終盤の展開は納得のいくもので、デヴィッドと母親の1日だけの幸福な描写にはいろいろな意味で胸を打たれる。母親に愛されたいと願い、「ピノキオ」のブルー・フェアリー(妖精)を信じて“Please, make me a real boy”と願い続けるデヴィッドの描写は切なく、心を動かされるのだが、前にある暗く不気味で不快な描写がどうしても足を引っ張ってしまう。佳作にとどまった要因のすべては描写の計算違いにあると思う。

地球温暖化で海面が上昇し、多くの都市が水没した近未来。不治の病にかかった一人息子を治療法が見つかるまで冷凍保存しているヘンリイとモニカ夫婦(サム・ロバーズとフランシス・オコナー)のもとに、夫の会社から人間そっくりのロボットが贈られる。新型のロボットで感情を持つデヴィッドはインプットした人間を永遠に愛し続けるようプログラムされている。人間そっくりなのに中身は機械という不条理さ、行動の不気味さを感じていたモニカだったが、意を決してインプットに必要な7つの言葉(Cirrus、Decibel、Socrates、Particle、Dolphin、Hurricane、Tulip)をとなえる。この瞬間、表情とセリフ回しをがらりと変えるハーレイ・ジョエル・オスメントの演技は凄い。デヴィッドはモニカを愛するようになるが、モニカの方は素直に愛せない。しかもあきらめていた息子マーティン(ジェイク・トーマス)の治療法が見つかり、家に帰ってくる。ここからさまざまな誤解が重なってデヴィッドはモニカから捨てられ、スーパートイのテディと森に置き去りにされてしまう。という第1部は緊迫感にあふれ、重たい展開である。そしてここでデヴィッドは「ピノキオ」の物語を知り、モニカに愛されるために自分も人間になりたいと強く願うのだ。

以降の第2部と第3部はこの願いを発展させたストーリーを展開させるべきなのだが、スピルバーグはここで先に書いたような余計な描写を挟み込む。ジゴロ・ロボットのジョー(ジュード・ロウ)との出会いはいいとして、ロボットの残酷な運命など本筋とはあまり関係ない。デヴィッドとジョーはロボット惨殺ショーの一団につかまるが、間一髪のところで脱出。デヴィッドはピノキオを人間に変えたブルー・フェアリーを捜し、水没したマンハッタンに向かう。そこでユニークな存在と思っていた自分が実はそうではなく、ほかにもデヴィッドと同じようなタイプのロボットが多数いるということを知る。絶望したデヴィッドは海に身を投げる。そこでブルー・フェアリーの像を発見。潜水艇で再び海に潜ったデヴィッドは“Please, make me a real boy.Please, make me a real boy.”といつまでもいつまでも願い続ける。

ここで終わってしまっては身も蓋もない映画となるが、映画はここから一気に2000年後の世界に飛ぶ。人類は既に絶滅しており、進化したロボットたちがデヴィッドを発見する。デヴィッドは人間の生の記憶をメモリーに刻んだ唯一の存在となっているわけだ。ロボットたちはテディが持っていた髪の毛からモニカを再生。しかし、クローンは1日しか生きられない制約がある。それを承知でデヴィッドはモニカと幸福な時間を過ごす。デヴィッドにとって母親が生きていた時の唯一の楽しい思い出は、自分が捨てられる際に母親と2人だけで出かけたドライブだった。悩み、傷ついてきたデヴィッドのこれまでに報いるような幸せな描写であり、それが1日しか続かないと分かっているだけに強く胸を打たれる。中盤の描写をばっさり切り捨てて、このデヴィッドとモニカの関係に絞った映画にすべきだったのだと思う。ただし、大きな問題はある。外見は不気味な宇宙人が徐々に親しみを覚える存在となる「E.T.」とは異なり、外見は人間と同じなのにデヴィッドに対して親しみを覚えきれないのは所詮どこまでいっても機械であるからだ。生物と機械の断絶は想像以上に深いのである。

ジョン・ウィリアムスの音楽が素晴らしく、これが映画に貢献している部分は大きい。ジュード・ロウもいかにもロボットらしい演技を見せてうまい。スタン・ウィンストンが担当したロボットのキャラクターのうち、テディの愛らしい動きには感心した。傑作になる要素はたくさんあったのに、返す返すも残念な出来である。スピルバーグはスタンリー・キューブリックが残した設定に目を奪われすぎて自分の映画が作れなかったのではないか。次作は自分の企画で自分の映画を撮ってほしいものだ。

【データ】2001年 アメリカ 2時間26分 配給:ワーナー・ブラザース

監督:スティーブン・スピルバーグ 製作:キャスリーン・ケネディ スティーブン・スピルバーグ ボニー・カーティス 製作総指揮:ジャン・ハーラン ウォルター・F・パークス 脚本:スティーブン・スピルバーグ イアン・ワトスンのスクリーン・ストーリーに基づく ブライアン・オールディスの「スーパートイズ」に基づく 撮影:ヤヌス・カミンスキー 音楽:ジョン・ウィリアムズ 美術:リック・カーター 視覚効果・アニメーション:インダストリアル・ライト・アンド・マジック ロボットキャラクター・デザイン:スタン・ウィンストン 衣装:ボブ・リングウッド

出演:ハーレイ・ジョエル・オスメント ジュード・ロウ フランシス・オコナー ブレンダン・グリーソン ウィリアム・ハート キャスリン・モーリス

リトル・ダンサー

不況にあえぐ炭坑の町の舞台設定といい、少年がそこを出ていくテーマといい、「遠い空の向こうに」(「ジュラシック・パークIII」のジョー・ジョンストン監督)を彷彿させる。ロケットとバレエという違いはあっても、根底に流れる外の世界への熱い思い、夢を実現することの素晴らしさがこの2作品には共通している。5歳からダンスを習ったという主演のジェイミー・ベルの表現力は素晴らしく、嬉しさ、哀しさ、怒り、焦りといった感情を見事に表現したダンスを見せる。タイトル・バックでベッドの上をポンポン撥ねる姿や道路で繰り広げるタップダンスは高揚感にあふれ、似非ミュージカル「ダンサー・イン・ザ・ダーク」がどこかに忘れていた歌と踊りの本来的な楽しさがこの映画にはある。踊り自体が感情を表現する有効な手段であることを改めて教えてくれる映画である。監督のスティーブン・ダルドリーはイギリス演劇界で高く評価され、これが長編映画デビュー。いきなりアカデミー監督賞にノミネートされたのもうなずける出来栄えだ。T.レックス「チルドレン・オブ・ザ・レボリューション」など音楽の使い方も効果的であり、監督と同世代の人間としては共感できる部分が多かった。

不況にあえぐ炭坑の町の舞台設定といい、少年がそこを出ていくテーマといい、「遠い空の向こうに」(「ジュラシック・パークIII」のジョー・ジョンストン監督)を彷彿させる。ロケットとバレエという違いはあっても、根底に流れる外の世界への熱い思い、夢を実現することの素晴らしさがこの2作品には共通している。5歳からダンスを習ったという主演のジェイミー・ベルの表現力は素晴らしく、嬉しさ、哀しさ、怒り、焦りといった感情を見事に表現したダンスを見せる。タイトル・バックでベッドの上をポンポン撥ねる姿や道路で繰り広げるタップダンスは高揚感にあふれ、似非ミュージカル「ダンサー・イン・ザ・ダーク」がどこかに忘れていた歌と踊りの本来的な楽しさがこの映画にはある。踊り自体が感情を表現する有効な手段であることを改めて教えてくれる映画である。監督のスティーブン・ダルドリーはイギリス演劇界で高く評価され、これが長編映画デビュー。いきなりアカデミー監督賞にノミネートされたのもうなずける出来栄えだ。T.レックス「チルドレン・オブ・ザ・レボリューション」など音楽の使い方も効果的であり、監督と同世代の人間としては共感できる部分が多かった。

1984年のイギリス、ダーハム州の炭坑町が舞台。ボクシングに通っていた11歳のビリー・エリオット(ジェイミー・ベル)はバレエ教室の練習を見て、強く惹かれる。最近、物忘れがひどくなったビリーの祖母は「プロのダンサーになれるはずだった」が口癖だし、亡くなった母親もフレッド・アステアに夢中だった。ビリーはその血を引いたらしい。しかし、炭坑で働く父親(ゲアリー・ルイス)に知れたら、許してもらえないに決まっている。ビリーはボクシングの練習をやめ、こっそりとウィルキンソン先生(ジュリー・ウォルターズ=アカデミー助演女優賞ノミネート)の指導を受けるようになる。先生も感情を見事に表現するビリーのダンスに資質を認めた。バレエの練習はやがて父親に知られ、ビリーは教室に通うことを禁じられる。だが、クリスマスの夜、父親はビリーのダンスを間近に見て、息子の夢をかなえさせようと決意する。その夢はロンドンのロイヤル・バレエ団で踊ること。ビリーは炭坑の仲間たちからの支援を得て、オーディションを受けることになる。

「最初は体が堅いけど、踊り出すと何もかも忘れて、すべてが消えます。何もかも自分が変わって体の中に炎が…。宙を飛んでる気分になります。鳥のように電気のように」。オーディションで、踊っている時の気持ちを問われたビリーはそう答える。審査員たちの前で披露したダンスはどこかぎこちなく、審査結果への不安が高まるのだが(これは演出上の計算だろう)、このセリフもどうやら審査員の心を動かすことになったらしい。踊りの本質を突いたセリフと思う。

このサクセス・ストーリーの背景となる炭坑町の描写もいい。父親と兄は炭坑で働いているが、ストライキで失業中。一家の暮らしは窮乏し、暖炉の薪にするため母親が残したピアノまでも壊すことになる。ストを破って炭坑で働けば、労働組合の仲間から裏切り者と非難される。しかし、ビリーの父親はそれを承知で息子の夢をかなえる資金を得るためにスト破りをしようとするのだ。組合は結局妥協し、会社の要求を受け入れることになるのだが、その組合の敗北とビリーの勝利が見事な対比となっている。父親役ゲアリー・ルイスの演技がとてもいい。背景が十分に描き込まれているから、映画にも厚みが出てくる。スティーブン・ダルドリーはどの場面もゆるがせにせず、しっかりとした演出で傑作に仕上げた。

【データ】2000年 イギリス 1時間51分 配給:日本ヘラルド映画

監督:スティーブン・ダルドリー 製作:グレッグ・ブレンマン ジョン・フィン 脚本:リー・ホール 振付:ピーター・ダーリング 撮影:ブライアン・トゥファーノ 美術:マリア・ジュルコヴィック 衣装デザイン:スチュワート・ミーチェム 音楽:スティーブン・ウォーベック

出演:ジェイミー・ベル ジュリー・ウォルターズ ゲアリー・ルイス ジェイミー・ドラヴェン ジーン・ヘイウッド マイク・エリオット ニコラ・ブラックウェル コリン・マクラクラン ジャニーン・バーケット メリン・オーウェン アダム・クーパー

Planet of the Apes 猿の惑星

1968年の傑作「猿の惑星」のリ・イマジネーション(再創造)。と言えば、聞こえはいいが、旧作の設定に多くを借りている。猿に支配された惑星という設定が同じであるなら、なぜそうなったのかという秘密に知恵を絞る必要があったのに、3人の脚本家が考え出した秘密はそれほど意外なものではない。これはクライマックスの直前に明かされるので、この映画が狙ったのはこの秘密だけではないのかもしれないが、困ったことにほかに見るべきものもないのである。しかもこのアイデア、大作にふさわしくない極めて小粒なものと言うほかない。B級映画を見せられたような印象を受けてしまうのである。アイデアが貧困すぎる。旧作のラストは大きな悲劇を浮き彫りにした鮮烈なものだった。今回は主人公にとっては悲劇かもしれないが、観客にとっては喜劇にすぎない。33年間の技術的な進歩を反映してリック・ベイカーが担当した猿のメイクアップは見事なものだけれど、舞台となる惑星の雰囲気、猿社会の描写があっさりしており、基本的なプロットも旧作をほとんどそのままなぞっただけのものである。これではリメイクの意味がないし、ダークな世界の構築が得意なティム・バートンが監督する必要もない。旧作のラスト、壊れた自由の女神像のワンショットを凌駕するイメージはついになかった。

1968年の傑作「猿の惑星」のリ・イマジネーション(再創造)。と言えば、聞こえはいいが、旧作の設定に多くを借りている。猿に支配された惑星という設定が同じであるなら、なぜそうなったのかという秘密に知恵を絞る必要があったのに、3人の脚本家が考え出した秘密はそれほど意外なものではない。これはクライマックスの直前に明かされるので、この映画が狙ったのはこの秘密だけではないのかもしれないが、困ったことにほかに見るべきものもないのである。しかもこのアイデア、大作にふさわしくない極めて小粒なものと言うほかない。B級映画を見せられたような印象を受けてしまうのである。アイデアが貧困すぎる。旧作のラストは大きな悲劇を浮き彫りにした鮮烈なものだった。今回は主人公にとっては悲劇かもしれないが、観客にとっては喜劇にすぎない。33年間の技術的な進歩を反映してリック・ベイカーが担当した猿のメイクアップは見事なものだけれど、舞台となる惑星の雰囲気、猿社会の描写があっさりしており、基本的なプロットも旧作をほとんどそのままなぞっただけのものである。これではリメイクの意味がないし、ダークな世界の構築が得意なティム・バートンが監督する必要もない。旧作のラスト、壊れた自由の女神像のワンショットを凌駕するイメージはついになかった。

2029年、深宇宙を探査中の宇宙船オベロン号が磁気嵐に遭遇する。乗組員は調査のため、遺伝子操作で知能を高めたチンパンジーを乗せたポッドを射出するが、交信を断つ。チンパンジーの世話をしていた宇宙飛行士のレオ・デヴィッドソン(マーク・ウォルバーグ)はチンパンジーを捜して同じポッドで飛び出していく。しかし、レオも磁気嵐に巻き込まれ、ワームホールに吸い込まれてしまう。というオープニングの描き方からどうも深みが足りない。舞台は猿の惑星なのだから、早くそこに行かせてしまえという意図が見え見えである。ポッドはある惑星に不時着。そこは猿が暴力で人間を支配した社会だった。レオは奴隷商人リンボー(ポール・ジャマッティ)に捕らえられるが、人間に理解を示すチンパンジーのアリ(ヘレナ・ボナム=カーター)の助けを借り、レオと一緒に捕らえられたディナ(エステラ・ウォーレン)らと脱出。交信機を頼りにオベロン号を捜し始める。人間に敵意を燃やすセード将軍(ティム・ロス)は執拗な追跡を開始する。

セード将軍はティム・ロスの柔和な表情とは大違いの上目遣いの凶暴な面構え。行動も残忍で、思いを寄せるアリが人間に好意を持ったと知ると、手のひらに焼き鏝を押したりする。セード将軍に限らず、猿の行動は大きくジャンプしたり、高所に登ったりと実際の猿に似せて演出してある。メイクアップの進歩で旧作に比べて表情も豊かに表現できるようになっている。ただ、こうしたことはあまり本筋とは関係ない。なぜ猿が人間並みの知能を持ったかについては一応の理屈はあるけれど、人間並みの体格になる説明にはなっていないと思う。これは旧作を通じての疑問なのだが、この映画の場合はたかだか数千年のオーダーで語られるので、どうも辻褄が合わない感じを受ける。だいたい、ゴリラ、チンパンジー、オランウータンと多くの種類の猿が発生する理由にはなっていない。あの○○にはそんなに多くの種類の猿がいたのか?

旧作は作られた時代背景から公民権運動と絡めて語られる側面があった。しかし、そんなことを抜きにしても映画として面白く作られていた。これは猿の惑星の謎を“最後の一撃”だけにした脚本がうまかったのだと思う。途中のドラマ、苦難に陥る主人公のスリルとサスペンスも面白かった。旧作とは違うものを作ろうとして、結局、メイクアップやSFXでしか旧作を超えられないのでは情けない。ティム・バートン、今回は異世界の構築に失敗している。

【データ】2001年 アメリカ 1時間54分 配給:20世紀フォックス

監督:ティム・バートン 原作:ピエール・ブール 脚本:ウィリアム・ブロイルス・Jr ローレンス・コナー マーク・ローゼンタール 製作:リチャード・D・ザナック 製作総指揮:ラルフ・ウィンター 撮影:フィリップ・ルースロ プロダクション・デザイン:リック・ヘインリックス 衣装デザイン:コリーン・アトウッド 音楽:ダニー・エルフマン 特殊メイクアップ:リック・ベイカー 特殊視覚効果:インダストリアル・ライト&マジック

出演:マーク・ウォルバーグ ティム・ロス ヘレナ・ボナム=カーター マイケル・クラーク・ダンカン エステラ・ウォーレン ケリー・ヒロユキ・タガワ デヴィッド・ワーナー クリス・クリストファーソン チャールトン・ヘストン

初恋のきた道

チャン・ツィイーの相手役の男優がとても一目惚れするほどの美男には見えないとか、40年後の姿があまりにもツィイーとは懸け離れたおばあさんすぎるとか、ツィイー親子がどうやって生計を立てているのかまるで分からないとかの瑕瑾はあるのだが、そんなことがまったく気にならないほどツィイーは素晴らしい。けなげに毎日弁当を作る姿、きのこ餃子を持って野山を必死に駆ける姿、高熱を押して雪の中を歩き続ける姿、笑顔ではにかむ姿、恋してしまった男の帰りをじっと待つ姿、どれもこれも素晴らしい。最初にツィイーが画面に登場した時から、映画は輝きに包まれる。一途で純な少女をツィイーは見事に演じきっている。これはツィイーの魅力を余すところなく伝えるための映画であり、クロースアップを多用したチャン・イーモウ監督の演出もそれを踏まえたものである。オール・アバウト・チャン・ツィイー。恋する一人の少女の姿を追うだけで、これほど心を揺さぶる映画ができるのだ。モノクロームで描かれる最初と最後の現代の部分を抜きにして、40年前の描写をいつまでもいつまでも見ていたくなる。セリフは少なく、映像に重きを置いた映画であり、映画の原初的な感動が映像そのものにあるということを思い起こさせてくれる。珠玉という形容詞がぴったりの傑作である。

チャン・ツィイーの相手役の男優がとても一目惚れするほどの美男には見えないとか、40年後の姿があまりにもツィイーとは懸け離れたおばあさんすぎるとか、ツィイー親子がどうやって生計を立てているのかまるで分からないとかの瑕瑾はあるのだが、そんなことがまったく気にならないほどツィイーは素晴らしい。けなげに毎日弁当を作る姿、きのこ餃子を持って野山を必死に駆ける姿、高熱を押して雪の中を歩き続ける姿、笑顔ではにかむ姿、恋してしまった男の帰りをじっと待つ姿、どれもこれも素晴らしい。最初にツィイーが画面に登場した時から、映画は輝きに包まれる。一途で純な少女をツィイーは見事に演じきっている。これはツィイーの魅力を余すところなく伝えるための映画であり、クロースアップを多用したチャン・イーモウ監督の演出もそれを踏まえたものである。オール・アバウト・チャン・ツィイー。恋する一人の少女の姿を追うだけで、これほど心を揺さぶる映画ができるのだ。モノクロームで描かれる最初と最後の現代の部分を抜きにして、40年前の描写をいつまでもいつまでも見ていたくなる。セリフは少なく、映像に重きを置いた映画であり、映画の原初的な感動が映像そのものにあるということを思い起こさせてくれる。珠玉という形容詞がぴったりの傑作である。

1958年、夫が死んだ悲しみから目の見えなくなった母親とともに18歳のディ(チャン・ツィイー)は中国の片田舎の貧しい村に暮らしている。ある日、村に待望の先生がやってくる。先生は20歳のルオ(チョン・ハオ)。村人にまじってルオの歓迎に行ったディは一目見てルオに恋をしてしまう。村の共同井戸は2つあったが、ルオの姿を見たくて遠い表井戸に水くみに行くようになる。村の男たちに加わってルオが学校造りを始めると、ディは毎日、昼食を届けるようになる。男たちのだれが食べるか分からないのだが、ルオに食べてもらいたいためだ。ルオが家の遠い子どもを送っていくと知って、ディは途中で待ち伏せるようになる。しかし初めはルオが近づくと、茂みの中に隠れてしまう。遠くから見つめるのみ。ある日、意を決して道ですれ違って、ルオもディの美しさに目をとめる。「ディ、先生が名前を聞いたよ!」。一緒にいる子どもたちが叫ぶ。

村の各家庭は交互にルオを招待し、食事を提供している。それだけ村で初めての教師を歓迎しているわけだ。ディの家にもルオがやってくる。「父は言った。初めて母の家に行った時、母が入り口に立って父を迎えた姿は一幅の画のようで、一生忘れないと」。その通り、ここでディが見せる表情は喜びと恥じらいを同時に表現した最高のものである。そしてここで2人の思いは決定的になる。夕食にも招待したディは餃子を作り始める。母親は「身分が違うんだよ」とディの思いをあきらめるように話す。その言葉を裏付けるように、遅れてやってきたルオは唐突に別れを告げる。町に帰らなくてはいけない、というのだ(その理由は村人のセリフで「右派らしい」と示されるだけである)。赤い服に似合うように赤い髪留めをルオはディに贈る。その髪留めを付けて餃子の包みを持ったディはルオが乗った馬車を必死に追いかける。林の中で転び、餃子を入れた碗は割れ、髪留めもなくしてしまう。それから毎日、ディは山の中を歩いて必死に髪留めを探し回るようになる。

チャン・イーモウ監督は田舎の風景の中で2人の恋の過程をじっくりと描いていく。少女の心のときめき、熱い思い、切なさを細やかに表現しており、恋が実ったときのディの喜びはそのまま観客の喜びになる。まったくこの40年前の部分は素晴らしいとしか言いようがない。最初に書いたように映画の冒頭と最後は現在のエピソードが描かれる。父親の急死で帰郷した息子が、村の語りぐさだった両親の愛の強さを回想するという形式なのである。現在の部分も決して悪くはないし、2人の愛の強さを補強することにもなるわけだが、40年前の良さに比べると、格段に落ちることは否めない。これは脚本の計算違いというより、チャン・ツィイー登場場面が良すぎたために結果的に見劣りしてしまったのだろう。現在の部分をもっと切り詰めて、40年前の話にもっと時間を割いた方が良かったのではないかと思う。

【データ】2000年 中国=アメリカ 1時間28分 配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント

監督:チャン・イーモウ 製作総指揮:チャン・ウェイピン 製作:チャオ・ユイ 脚本:パオ・シー 撮影:ホウ・ヨン 音楽:サン・パオ 美術:ツァオ・ジュウピン 衣装:トン・ホアミアオ

出演:チャン・ツィイー スン・ホンレイ チョン・ハオ チャオ・ユエリン リー・ピン チャン・クイファ ソン・ウェンチョン リウ・チー チー・ポー チャン・チョンシー