映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2005年04月15日 [Fri]

■ 「VMware Workstation 5」日本語版発表

発表しただけで、まだ購入はできないのか? VMWareの日本語サイトでは、BUY NOWのボタンがない。楽天を調べたら、20日出荷開始とのこと。PC EXPRESSでは26,700円。

日経Linux5月号でもエミュレーターの特集でVMWareを特集しており、1台のPCに複数のOSを共存させる目的で買いたくなるが、ITmediaによると、VMware Workstation 5は「アプリケーション開発や動作テストの環境として使うことで、環境構築の手間や時間を削減することに重点を置いた製品」とのこと。普通にLinuxを使うなら仮想技術を使うよりデュアルブートして使う方がいいのだろう。でも、Windowsから切り替えて使えるのはやはり便利だと思う。

■ [MOVIE] 「エイプリルの七面鳥」

「ギルバート・グレイプ」「アバウト・ア・ボーイ」の脚本家ピーター・ヘッジスの監督デビュー作。癌の母親のために七面鳥を焼こうとするエイプリルの奮闘を描く。アパートの住人たちの協力を得ながら感謝祭の七面鳥を焼くエイプリルと、エイプリルのいるニューヨークに向かう家族の様子を交互に描きながら、ヘッジスは徐々にドラマのシチュエーションを明らかにしていく。エイプリルが親にとってまったくよい子ではなかったこと、母親が癌で余命幾ばくもないこと(母親がかつらであることが途中分かるが、あれは抗ガン剤のためなのだろう)。終盤、家族はエイプリルのアパートの前まで行きながら、結局、立ち寄らずにレストランへ向かう。そこのトイレで母親はある少女とその母親の諍いを見て、気持ちを翻す。そして幸福感あふれるラストシーンへとつながる。ナレーションが多かった「アバウト・ア・ボーイ」とは違って、淡々とした描写の積み重ねで内面描写は一切ない。エイプリルが七面鳥を焼こうと思った気持ちも説明されないが、行動を通して登場人物たちの思いを描き出そうとするヘッジスの狙いはうまくいっていると思う。だめ押し的な演出をしないことに好感が持てる。

「ギルバート・グレイプ」「アバウト・ア・ボーイ」の脚本家ピーター・ヘッジスの監督デビュー作。癌の母親のために七面鳥を焼こうとするエイプリルの奮闘を描く。アパートの住人たちの協力を得ながら感謝祭の七面鳥を焼くエイプリルと、エイプリルのいるニューヨークに向かう家族の様子を交互に描きながら、ヘッジスは徐々にドラマのシチュエーションを明らかにしていく。エイプリルが親にとってまったくよい子ではなかったこと、母親が癌で余命幾ばくもないこと(母親がかつらであることが途中分かるが、あれは抗ガン剤のためなのだろう)。終盤、家族はエイプリルのアパートの前まで行きながら、結局、立ち寄らずにレストランへ向かう。そこのトイレで母親はある少女とその母親の諍いを見て、気持ちを翻す。そして幸福感あふれるラストシーンへとつながる。ナレーションが多かった「アバウト・ア・ボーイ」とは違って、淡々とした描写の積み重ねで内面描写は一切ない。エイプリルが七面鳥を焼こうと思った気持ちも説明されないが、行動を通して登場人物たちの思いを描き出そうとするヘッジスの狙いはうまくいっていると思う。だめ押し的な演出をしないことに好感が持てる。

「アバウト・ア・ボーイ」同様、クスクス笑える作りである。エイプリル(ケイティ・ホームズ)は黒人のボビー(デレク・ルーク)とニューヨークの小汚いアパートに住んでいる。七面鳥を焼こうと準備していたら、オーブンが故障しているのが分かる。ボビーは既にどこかへ出かけ、修理もできず大家もいない。仕方なくエイプリルはアパートの住人たちの部屋を訪ね、オーブンを貸してくれるよう頼む。その頃、エイプリルに招待された家族4人は祖母を拾ってニューヨークに向かう途中。祖母は半分ぼけかかっている。車の中での家族の会話からエイプリルが家族に迷惑ばかりかけた存在だったことが分かる。招待されたけれども、いやいや向かっているというのがありあり。しかし、父親だけは違う。いい思い出がないという妻が車を降りたのを追って、「だからいい思い出を作りに行くんだ」と話す。癌が進行している妻と娘が理解し合えるのはこれが最後のチャンスなのである。

エイプリルが苦労しながら七面鳥を焼く姿は壊れた家族の絆を取り戻したいという気持ちと容易に重ねることができるけれども、それを映画は力を込めて言っているわけではない。そこがスマートだ。ことさらドラマティックな演出をしないことが洗練につながっている。

アパートに住む優しい黒人夫婦やピンチの時に助けてくれた親切な中国人家族の描写に対して、高級オーブンを持っている独身の白人男は嫌なやつに描かれる。そこにヘッジスのスタンスが感じ取れる。絶賛はしないが、いい作品だと思う。母親を演じたパトリシア・クラークソンは昨年のアカデミー賞で助演女優賞にノミネートされた。

2006年04月15日 [Sat]

■ [MOVIE] 「クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ!」

シリーズ第14作。子供2人を連れて見に行く。初日だけあってけっこうな入りだった。

シリーズ第14作。子供2人を連れて見に行く。初日だけあってけっこうな入りだった。

今回はジャック・フィニィ「盗まれた街」を思わせる侵略もの(秘密組織のお姉さんがジャクリーン・フィーニーという名前なのはそれを意識したものだろう)。カスカベの住人が次々に偽物に入れ替わるという話で、野原一家とカスカベ防衛隊の幼稚園児たちがいつものような活躍をする。

前半はこの設定に沿ったホラーっぽい描写がある。入れ替わった偽物の顔が怪物に変わる描写などもそれだが、ネタが分かってみると、こうした描写、整合性が取れない感じがする。視覚的な怖さだけでなく、心理的な怖さももっと強調すると良かったかもしれない。入れ替わる理由にも説得力が足りず、設定だけがあって話をまとめきれなかったようだ。いつものようにギャグを満載した展開はおかしいのだけれど、話の底が浅いので物足りない気分になる。これが原恵一なら、もっと話を面白くしたのだろうな、というのは無い物ねだりの感想か。

カスカベで次々に人が偽物に変わるといううわさが流れる。外見はそっくりだが、本人とは違う。しんのすけの通うふたば幼稚園の先生や園児もどこかおかしい。この偽物たち、なぜかサンバが大好きで音楽が流れると踊り出す。しんのすけたちは襲われたところを辛くも逃げ出す。しんのすけの父ヒロシの会社でも部下が偽物に変わったようだ。スーパーで襲われた野原一家をジャッキーという謎の女が助ける。ジャッキーの話によると、世界的にこうした現象が起こっているという。

ヒロシが偽物と対峙する場面はどちらが本物かを分からせるのにヒロシの足のにおいを持ってくるあたり、いつものクレしんの世界。この後に本物かと思われたしんのすけが実は偽物だったと分かるところなど面白いと思う。本物と偽物という概念はフィリップ・K・ディックが好んで用いたように、哲学的にもなるアイデアだ。子供向けなのでそこまでは行っていないが、できる監督ならこれをもっと巧妙に入れていただろう。ちょっと難しい部分を入れると、映画は深みがあるように思えてくるものなのである。ムトウユージ監督は素直にまとめすぎたきらいがある。

ムトウユージはテレビシリーズの監督で、映画は昨年の「伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃」に次いで2作目。オープニングのよしなが先生が入れ替わるシーンから手際がスマートではない。ここはもっと短くした方が良かった。しんのすけの友人である風間君とその母親の描写などは永井豪の漫画「ススムちゃん大ショック」を参考にしているのではないか(あるいは「妖怪人間ベム」とか)。ムトウ監督は1962年生まれなので、そのあたり、僕と嗜好が似ている。

2007年04月15日 [Sun]

■ 外付け320GB HDD

先週買ったのだが、書き込み速度が異様に遅い。15GBを移動するのに2時間近くかかった。いくら何でも遅すぎるのでプロパティ→ポリシーの画面で「パフォーマンスのために最適化する」にチェックを入れてみた。あまり変わらない。

デスクトップにつないでいる外付けHDDの場合は普通に使えているので、USBハブにつないでいるのが原因か。だいたいロジテックのHDDはUSBケーブルの長さが70センチしかないのはどういうわけだ。こんなことならLAN接続HDDを買った方が良かった。LANデイスク(いわゆるNAS)で面倒なのはルーターがギガビットに対応していない場合、性能を発揮しようと思ったらギガビットハブが必要になること。パソコンがギガビットに対応していない場合は対応したカードも必要になる。どちらも高くはないので、NASを買ったら検討しよう。

なお、コーヒーをこぼしたノートパソコンは1週間たったら、復活した。F7キーが機能しないが、まあ使えている。というか、この日記もそれで書いている。

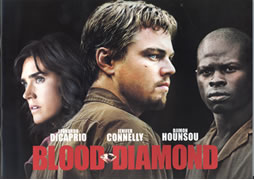

■ [MOVIE] 「ブラッド・ダイヤモンド」

内戦のシエラレオネ共和国を舞台にした血塗られたダイヤモンドの物語。元傭兵で今はダイヤの密輸を行っている主人公(レオナルド・ディカプリオ)と息子を革命統一戦線(RUF)にさらわれた漁師(ジャイモン・フンスー)、アメリカのジャーナリスト(ジェニファー・コネリー)が絡んだ物語が展開される。シエラレオネの内戦は2002年に終結したそうだが、普通の人たちが「給料の3カ月分」を払って買っているダイヤの裏にこうした悲惨な状況があったことを知らしめることには意味があり、こういう映画を作ることを無意味だとも思わない。それを認めた上で書くと、エドワード・ズウィック監督の演出はエンタテインメントに振りすぎているところが気になった。それは元傭兵で修羅場をくぐり抜けてきた強い主人公という設定や市街戦の迫力ある描写、終盤の主人公とジャーナリストの電話での会話などに感じてしまう。少し長すぎるものの、ズウィックの演出は娯楽映画としては真っ当にうまく、ディカプリオ、フンスーも好演しているのだが、こういう映画の場合、ドラマが邪魔に感じられることもある。ドラマの部分で感動していいのか、という気分が残る。娯楽映画の側面が強いと、この映画もまた悲劇をネタにして儲けているだけではないのかという根源的問題が浮上してくるのだ。

内戦のシエラレオネ共和国を舞台にした血塗られたダイヤモンドの物語。元傭兵で今はダイヤの密輸を行っている主人公(レオナルド・ディカプリオ)と息子を革命統一戦線(RUF)にさらわれた漁師(ジャイモン・フンスー)、アメリカのジャーナリスト(ジェニファー・コネリー)が絡んだ物語が展開される。シエラレオネの内戦は2002年に終結したそうだが、普通の人たちが「給料の3カ月分」を払って買っているダイヤの裏にこうした悲惨な状況があったことを知らしめることには意味があり、こういう映画を作ることを無意味だとも思わない。それを認めた上で書くと、エドワード・ズウィック監督の演出はエンタテインメントに振りすぎているところが気になった。それは元傭兵で修羅場をくぐり抜けてきた強い主人公という設定や市街戦の迫力ある描写、終盤の主人公とジャーナリストの電話での会話などに感じてしまう。少し長すぎるものの、ズウィックの演出は娯楽映画としては真っ当にうまく、ディカプリオ、フンスーも好演しているのだが、こういう映画の場合、ドラマが邪魔に感じられることもある。ドラマの部分で感動していいのか、という気分が残る。娯楽映画の側面が強いと、この映画もまた悲劇をネタにして儲けているだけではないのかという根源的問題が浮上してくるのだ。

物語は漁師のソロモン・バンディー(フンスー)の村がRUFに襲撃される場面で始まる。政府が行おうとしている選挙を行かせないため手を切断される場面や簡単に村人たちが虐殺されるこのシーンはショッキングだ。ソロモンは体格を見込まれて危うく難を逃れ、ダイヤの採掘場で働かされる。そこでピンクの大きなダイヤを見つけ、地中に埋めたところで政府軍が襲撃。ソロモンは刑務所に入れられる。そこへダイヤの密輸を発見され拘束された主人公のダニー・アーチャー(ディカプリオ)が来て、ピンクのダイヤの存在を知る。アーチャーは行方不明となった家族を探すことを条件にソロモンにピンクのダイヤの場所を教えるように頼み、行動をともにさせる。海辺のバーでアーチャーはアメリカ人ジャーナリストのマディー・ボウエン(コネリー)に出会う。マディーはダイヤモンドの真相を取材していた。アーチャーは立ち入り禁止区域に入るため、取材に応じることを条件に他のジャーナリストと同行する。こうして3人はそれぞれの目的でRUFの採掘場に向かうことになる。

アーチャーのキャラクターをアメリカ人ではなく、ローデシア(現在のジンバブエ)生まれとしたのがうまい設定。南アフリカに逃れたアーチャーは傭兵となり、コッツィー大佐(アーノルド・ボスロー)に見込まれた。今も大佐の下で密輸を行っている。生い立ちの悲劇的側面も終盤に明らかになる。ただ、残念なことに冒険小説を思わせるようなこうした脚本のうまさは前記したようなアンビバレンツな感情を生むことにもつながっている。難しいところだ。

童顔を脱したディカプリオは「ディパーテッド」に続いて好演で、元傭兵という設定にも無理はない。この役でアカデミー主演男優賞にノミネートされたが、「ディパーテッド」と合わせ技という感じもする。