映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年11月02日 [Tue]

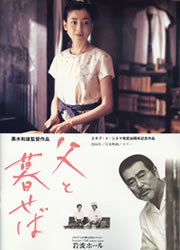

■ [MOVIE] 「父と暮せば」

昨日見た映画の積み残し。1日3本だと、感想書くのにも時間がかかる。

昨日見た映画の積み残し。1日3本だと、感想書くのにも時間がかかる。

黒木和雄監督が井上ひさしの戯曲を映画化した作品。原爆投下3年後の広島を舞台に描く父と娘の物語で「TOMORROW 明日」「美しい夏キリシマ」と合わせて“戦争レクイエム3部作”としている。父親を演じるのが原田芳雄、娘が宮沢りえ。この2人と宮沢りえに思いを寄せる浅野忠信の3人が主要キャストにしてオールキャスト。もとが舞台劇だけに家の中のシーンがほとんどだが、黒木監督はしっかりとした演出で反核の願いを込めた物語を展開していく。黒木作品には珍しくCGを使った原爆投下とその後の広島の街の様子が描かれる。場面は少ないが、細かい部分まで描いてCGとしては良い出来の方である。しかし何よりも、「うち、人を好いたりしちゃいけんのです」と死者に対して気兼ねする宮沢りえが素晴らしく良い。

パンフレットによると、この「自分だけが生き残って申し訳ない」という意識は作者の井上ひさしが多数の被爆者の手記を読んだ結果得たものであり、それは黒木和雄の戦時体験にもつながるものだという。黒木監督の前作「美しい夏キリシマ」に空襲で死んだ友人を見捨てて逃げた監督の悔恨の思いが込められていたように、この映画の主人公にも被曝した父親を助けようとして助けられなかった悔恨がある。それがどう癒やされていくか、どう復活のきっかけをつかむかを映画は丹念に綴っている。俳優2人の対話によって進む物語は密度の濃い空間を生んでおり、「美しい夏キリシマ」より充実していると思う。マイケル・ムーアは大きな対象を批判するのに個人の体験や言葉を多数引用したが、黒木和雄は戦争を描くのに個人の体験と意識に絞り、温かみがありながらも鋭い作品を作った。個人の体験を重視する方法論がここでは十分に成功している。

主人公は図書館に勤める福吉美津江(宮沢りえ)。激しい雷におびえて家に帰ってきた美津江は押し入れの中入っている父親(原田芳雄)を見つける。雷が「ピカ」を連想させて、父親も怯えていたのだ。2人の会話から、やがてこの父親は原爆投下時に死に、今は幽霊となって現れたことが分かる。原爆の資料を集めるために図書館に来た木下(浅野忠信)への美津江の恋心から父親は生まれたという。美津江は木下に惹かれながらも、自分だけが幸せになってはいけないと思いこみ、木下への思いを断ち切ろうとしている。なぜか。美津江は原爆投下後、死んだ友人の母親から言葉を投げつけられる。「なひてあんたが生きとる」「なひてうちの子じゃのうて、あんたが生きとるんはなんでですか!」。加えて、美津江には被曝した父親を見捨てて火災から逃げねばならなかった過去がある。我が子を亡くした母親の理不尽な思いから出た言葉と父親を助けられなかった悔恨がその後の美津江を縛っていた。

美津江が原爆の呪縛から解き放たれることになる父親の言葉は、普通の人間の当たり前の願いである。なぜ、自分は生きているのか、死者に報いるには何をすればいいのか、映画は何も難しいことを要求しない。普通に生きていくこと、死者の分まで生き続けることを訴えるだけである。そこがいい。広島弁で語られる会話は温かさを生み、日常の細かな描写がリアリティを生んでいる。

2005年11月02日 [Wed]

■ 「散るぞ悲しき」

サブタイトルは「硫黄島総指揮官・栗林忠道」。原田真人監督の日記に「素晴らしい。必読」とあったので読む。5日間で終わると米軍が考えていた硫黄島の攻防戦を、本土への空襲を防ぎたい一心で36日間にわたって持ちこたえ、最後は攻撃の先頭に立って戦死した栗林中将を描いたノンフィクション。大本営から見捨てられた硫黄島で、意味のないバンザイ突撃を否定し、日本軍の伝統だった水際での米軍上陸阻止作戦を否定し、地下壕を築いて徹底抗戦したその姿を浮き彫りにする。

サブタイトルは「硫黄島総指揮官・栗林忠道」。原田真人監督の日記に「素晴らしい。必読」とあったので読む。5日間で終わると米軍が考えていた硫黄島の攻防戦を、本土への空襲を防ぎたい一心で36日間にわたって持ちこたえ、最後は攻撃の先頭に立って戦死した栗林中将を描いたノンフィクション。大本営から見捨てられた硫黄島で、意味のないバンザイ突撃を否定し、日本軍の伝統だった水際での米軍上陸阻止作戦を否定し、地下壕を築いて徹底抗戦したその姿を浮き彫りにする。

日本軍の指揮官は突撃には参加せず、玉砕の際には割腹自殺するのが普通だったという。栗林は唯一、突撃した指揮官なのである。幹部の豪華な食事を拒否して一般の兵士と同じものを食べ、部下の健康に気を配り、水の乏しい硫黄島で率先して節水に努めたという人となりもいいが、何よりも多く引用される家族への手紙が胸を打つ。

「最後に子供達に申しますが、よく母の言いつけを守り、父なき後、母を中心によく母を助け、相はげまして元気に暮して行くように。特に太郎は生れかわったように強い逞しい青年となって母や妹達から信頼されるようになることを、ひとえに祈ります」

栗林は若い頃にアメリカに留学し、アメリカの国力をよく知っていた。だから戦争には元々反対だったそうだ。最後の電報には無謀な戦争を始めた上層部批判と受け取れる内容がある。知力を尽くした合理的な戦い方はアメリカを苦しめ、それゆえアメリカでの栗林の評価は高いという。

タイトルの「散るぞ悲しき」は「国の為重きつとめを果し得で 矢弾尽き果て散るぞ悲しき」という栗林の辞世の句に基づく。ノンフィクションとしては241ページではやや短く感じる。硫黄島の地獄の戦闘をさらに詳細に描き、栗林の硫黄島に至るまでの生い立ちをもっと詳細に描いても良かったと思う。戦後60年を過ぎ、戦場を知る関係者は次々に亡くなっており、こういうノンフィクションの取材は今がぎりぎりの所にあるような気がする。

日本兵20,129人、米兵6,821人が戦死した硫黄島の激戦はクリント・イーストウッドが2本の映画化を進めている。アメリカ側と日本側の双方から描いた映画をそれぞれ作るという。アメリカ側の視点に基づくのは「硫黄島の星条旗」(Flags of Our Fathers)。摺鉢山に星条旗を立てた米軍兵士の息子(この本にも登場するジェームズ・ブラッドリー)が書いたノンフィクションの映画化である。原田監督によると、日本側視点の映画は栗林中将を描くらしいということだが、さてどうなるか。

2006年11月02日 [Thu]

■ IE7

日本語版が出たのでインストール。ちょっと触ってみたが、Sleipnirの方が使いやすいので、使わないでしょうねえ。で、Sleipnirを起動してこの日記を書こうとしたら、記憶させておいたパスワードがきれいさっぱり消えている。ま、もう一度、記憶させておけばいいんですけど、いろいろサイトのパスワードを記憶させていたので、面倒だな。セキュリティ上はこの方がいいんでしょうけどね。

検索プロバイダを追加できるのは他のブラウザでもあるが、とりあえず、ウィキペディアとamazonと@niftyとYahoo!と楽天とgooを追加しておいた。