映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年09月27日 [Mon]

■ 「デジカメの秋」到来! いまどきのCF活用指南

広告連動企画みたいだが、HDカードとCFカードの使い分けの参考にはなる。HDカードは安価なので、デジカメのRAWモードで撮影する場合は有利。ただ、この記事には書き込み速度に関する記述がない。広告企画の限界だろうが、運動会の写真など連写が必要な場合は向かないのではないか。

と思って、ロジテックのサイトを見たら、D70で撮影した場合、1分間に画質Fineで43枚撮影でき、書き込み完了までに1分11秒とある(EOS Kiss デジタルの場合は画質Large24枚で1分29秒かかる。これはカメラの性能差による)。僕は普段、画質ノーマルなので、これなら十分使える。耐久性に問題は残るにしても、2.2GBで2万5500円余りというのはCFの半分以下。1枚持っていてもいいか。楽天で一番安かったのはスリートップで、税込み25,200円。

2005年09月27日 [Tue]

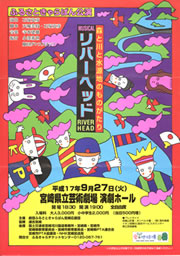

■ 「リバーヘッド」

24日の日記を読んだ家内が「ふるさときゃらばんの公演、行く?」と聞いてきた。なんと、きょう公演があるというのだ。ああいうことを書いた手前、見ておかないとまずいだろう。家族5人で県立芸術劇場演劇ホールへ行く。ふるさときゃらばんの公演を見るのは「瓶ヶ森の河童(かめがもりのしばてん)」(2002年10月26日の日記参照)以来、ほぼ3年ぶり。

24日の日記を読んだ家内が「ふるさときゃらばんの公演、行く?」と聞いてきた。なんと、きょう公演があるというのだ。ああいうことを書いた手前、見ておかないとまずいだろう。家族5人で県立芸術劇場演劇ホールへ行く。ふるさときゃらばんの公演を見るのは「瓶ヶ森の河童(かめがもりのしばてん)」(2002年10月26日の日記参照)以来、ほぼ3年ぶり。

ホームページの解説には「上流と下流の心をつなぐ新しいMUSICAL 森と川と水源地のものがたり」とある。対象は小学生以上。なるほど、子どもでもよく分かるように作られている。というか、この作りは子どもを意識したものだと思う。

第一幕は狩猟で暮らしていた人間が農耕へと移る過程を描く。人間たちに米作りを教えるのは中国から海を渡ってきた河童(この河童、「瓶ヶ森の河童」に出てきた河童と同じである)。山奥の村で暮らしていた人々は豊かな暮らしを求めて川下に下りてくる。田んぼを作り、橋を架け、都会との交易で豊かな暮らしをするが、やがて暴風雨が来て、橋は流れ、田んぼも畑も泥に埋まる。山へ帰ろうという人もいるが、もう一度橋を架けようという声が大きくなり、「橋を架けよう、橋を架けよう」という合唱で一幕は終わる。

第二幕はいきなり現代の話。雨が2カ月も降らず、渇水に見舞われた都会は断水する。ある家族が「水はどこから来るんだろう」と山奥の村へ出かける。そこにはダムがあり、かつての村はダムに沈んでいた。一度は村を捨て、都会に出た人々が帰っており、一人の老人が「川下へ行った孫娘のためにダムの建設に判を押した」と話す。都会の暮らしは便利だが、パチンコなどの遊びにはすぐに飽きる。などという場面を描いた後、地球の水がどこから来たかという説明になり、最後は「地球は水の惑星」という合唱となる。

子ども向けの作りと感じたのはこうした水の説明があるからだ。ドラマとしても総論で終わった観がある。最初にテーマありきの作りなのだ。だからあまり心に響かない。こういうドラマは各論の方が面白くなる。孫娘の幸せのために判を押したじいさんの話を取っかかりに話を作っていけば、具体性が出たのではないかと思う。

「戦後最大の台風14号の被害に遭われた皆さんにお見舞い申し上げます」。舞台終了後、団員の一人が言った。洪水があったり、断水があったりでタイミング的にはぴったりというか何というか。しかし、そうしたことを言うふるさときゃらばんの姿勢も団員の熱意も好ましいと思う。ホームページを見ると、子ども向けの作品が多いようだ(「走れ!ケッタマシン」は違うのか?)。家族そろって楽しめるミュージカルが方針の一つなのかもしれないが、次は大人向けのミュージカルを見せて欲しい。

2006年09月27日 [Wed]

■ 「わたしを離さないで」

SFとミステリの枠組みで語られる文学。それも素晴らしい文学。中心となるアイデアは昨年公開された映画に似ているが、展開がまるで異なる。最初のページに登場人物たちの秘密につながる重要なキーワードが既に出てくるし、数ページ読み進めるうちにこれはあの映画と同じではないかと分かってくる。そして3分の1ぐらいのところで作者のカズオ・イシグロはそれを明らかにする。その場面が特に強調されるわけではない。そこに至るまでに読者には秘密が分かっているからだ。作者の意図は秘密よりもその立場に置かれた若者たちを描くことにあったのだろう。

SFとミステリの枠組みで語られる文学。それも素晴らしい文学。中心となるアイデアは昨年公開された映画に似ているが、展開がまるで異なる。最初のページに登場人物たちの秘密につながる重要なキーワードが既に出てくるし、数ページ読み進めるうちにこれはあの映画と同じではないかと分かってくる。そして3分の1ぐらいのところで作者のカズオ・イシグロはそれを明らかにする。その場面が特に強調されるわけではない。そこに至るまでに読者には秘密が分かっているからだ。作者の意図は秘密よりもその立場に置かれた若者たちを描くことにあったのだろう。

煎じ詰めれば、これは「限られた短い命を定められた若者たちの生き方」を描いた話である。彼らの制限された生き方は普通の人たちと違うのか。少しも違わない。彼らもまた恋をするし、些細なことで怒ったり、笑ったりする。仲間内のいじめもある。にもかかわらず、この小説の全体にあるのは透明で深い悲しみだ。同時に彼らに課せられた過酷な運命とそれを人為的に作り出した人間たちに怒りが湧いてくる。そしてもちろん、カズオ・イシグロは意識しているだろうが、倫理的な問題が残るこの技術を安易に進めるべきではないとの強烈なメッセージになっている。

彼らの置かれた状況は戦時下にも置き換えられるし、難病を生まれつき背負った患者にも置き換えられる。強制収容所に入れられたユダヤ人たち、屋根裏部屋に隠れて生き延びようとしたアンネ・フランクをも彷彿させる。そこがこの小説の優れたところなのだろう。読売新聞の作者インタビューによれば、「イギリスの田舎に住む若いグループが、核兵器によって短い人生を終えるというのが当初の設定」だったという。自分たちの運命を受け入れ、それでも小さな幸福と小さな喜びにすがって生きる彼らの生き方には胸を締め付けられる。

終盤、主人公の介護人キャシーとその恋人のトミーは3年間だけ平穏に暮らせるといわれる方法の真偽を確かめる。それが残酷な結末に終わっても、この小説の魅力はそうしたプロットにあるわけではない。例えば、第1章にあるこんな場面で僕はこの小説に引き込まれた。

癇癪持ちであるためにみんなからいじめられるトミーにキャシーが語りかける場面。トミーは得意のサッカーの選手に選ばれると期待していたが、選ばれず、ぬかるみの中で叫びながら地団駄を踏んで、一番お気に入りのシャツを泥だらけにしてしまう。

「トミー」と、わたしはとがめる口調で言いました。「大切なシャツが泥だらけじゃない」

「だから何だよ」ぼそぼそと言いながら、トミーは下を向き、点々とついている茶色の染みに気づきました。わっと叫ぼうとして、危うく思いとどまったふうでした。次に現れたのは意外そうな表情です。これが大事なポロシャツだってこと、こいつはなぜ知ってる……? その思いだったでしょうか。

穏やかで繊細な筆致で統一されたこの小説はだからこそ、読む者の胸に迫る。カズオ・イシグロの「日の名残り」は僕には関係ない世界と思って、小説も読んでいないし、映画も見ていないが、これほどの小説を書ける作者の本はすべて読みたくなる。そう思わせるほどの傑作。

2008年09月27日 [Sat]

■ カスペルスキー2009

無償バージョンアップができるようになったので、Vistaのノートパソコンにインストール。7.0ではWindowsをスリープにすると、ブルースクリーンのエラーが頻発してスリープが使えなかったが、修正されているようだ。これだけでも使う価値はあるが、うちには3台のパソコンがあるので割高になる。3ユーザーパックで12000円は高い。あと70日程度で期限が切れるので次は別のセキュリティソフトに変えるつもり。バスターかノートンか。バスターの方が安いな。