映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年10月01日 [Fri]

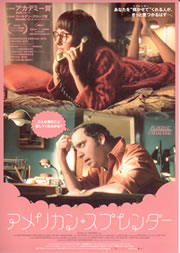

■ [MOVIE]「アメリカン・スプレンダー」

公式ホームページの作りは、サエない男のラブストーリーといった感じだが、実際にはハービー・ピーカーというコミック原作者の自伝的映画で、ラブストーリーの部分は大きくない。ハービーは自分の身の回りのことを書く、いわば私小説的なコミック作家。病院の書類係で2度の結婚にも破れた男がコミックの原作を書くことで、ささやかな幸福を得るという話である。

公式ホームページの作りは、サエない男のラブストーリーといった感じだが、実際にはハービー・ピーカーというコミック原作者の自伝的映画で、ラブストーリーの部分は大きくない。ハービーは自分の身の回りのことを書く、いわば私小説的なコミック作家。病院の書類係で2度の結婚にも破れた男がコミックの原作を書くことで、ささやかな幸福を得るという話である。

といってもサエない日常にそれほどの変化はない。監督のシャリ・スプリンガー・バーマンとロバート・プルチーニはドキュメンタリー作家だから、物語よりもハービーという人間を浮かび上がらせることに重点を置いている。俳優とコミックの絵と実際のハービー・ピーカーまで登場させる手法は面白く、映画製作の過程まで見せる。このあたりがアカデミー脚色賞にノミネートされた理由だろう。脚色の過程を描いたスパイク・ジョーンズ「アダプテーション」を思い起こさせる手法だが、違うのは「アダプテーション」が終盤、フィクション性を高めたのに対して、この映画は事実に近づいていくこと。実際のハービーがたびたび登場して物語に解説を加えており、こういう表現方法によって、物語自体の求心力はやや薄れたような気がする。「アメリカの輝き」というタイトルとは裏腹にアメリカの小さな日常を描いた映画になっている。

クリーブランドの退役軍人病院の書類係として働くハービー(ポール・ジアマッティ)は2度目の妻にも逃げられ、退屈な日々を送っていた。ある日、ハービーは近所のガレージセールでロバート・クラム(ジェイムズ・アーバニアク)と知り合う。クラムは異色のコミックを書き、やがて「フリッツ・ザ・キャット」の作者として有名になる。ハービーも一念発起して自分の日常を書くことにする。絵は描けないので、コミックの原作だが、それを読んだクラムは「傑作だ」と評価する。「アメリカン・スプレンダー」と題して出版したコミックはマスコミでも高い評価を受ける。デラウェア州でコミック書店を経営するジョイス(ホープ・デイヴィス)は自分のために取っておいた「アメリカン・スプレンダー」を相棒に売られてしまい、ハービーにコミックを譲ってくれないかと手紙を書く。それをきっかけに2人には交流が生まれ、クリーブランドにやってきたジョイスとハーピーは結婚することになる。テレビの人気番組にも出演するようになり、ハーピーは有名になるが、ある日、がんに冒されていることが分かる。

ハービーは妻の協力でがんの闘病記までコミックにする。この闘病記はさらりとした描写で、映画の狙いがこんなところにはないことを示している。監督2人の頭にあったのはあくまで、普通のダメな中年男の生き方であり、ハービーその人を描くことだったのだろう。ハービー・ピーカーがアメリカでどのくらい有名なのか知らないが、この内容から見てコミック自体はそれほど売れているわけではないと思う(当初は自費出版だったそうだ)。それでも世のダメな中年男の共感を得る部分は大きいようだ。

主役を演じるポール・ジアマッティは実際のハービーと風貌がそっくり。原作者がテレビに出る場面はそのまま当時のビデオが使われているが、全然違和感がない。このほか、NERD(おたく)のトビー役のジュダ・フリードランダーなど話し方まで実際のトビーをそっくりにまねている。

2005年10月01日 [Sat]

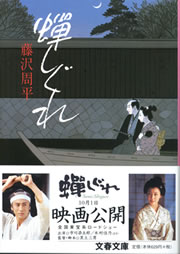

■ 「蝉しぐれ」(小説)

きょうから公開された映画の原作(藤沢周平著)。東京出張の帰りの飛行機の中で読み始めた。所々に胸を打つ場面があるが、もちろん安易な感傷が狙いの安っぽい小説ではない。多くの苦難に遭いながら、真っ直ぐに生きていく少年の成長を抑制された筆致で描き、教養小説(ビルドゥングスロマン)として読める作品だと思う。

きょうから公開された映画の原作(藤沢周平著)。東京出張の帰りの飛行機の中で読み始めた。所々に胸を打つ場面があるが、もちろん安易な感傷が狙いの安っぽい小説ではない。多くの苦難に遭いながら、真っ直ぐに生きていく少年の成長を抑制された筆致で描き、教養小説(ビルドゥングスロマン)として読める作品だと思う。

主人公の牧文四郎は15歳。叔母の家に養子になった文四郎は「堅苦しい性格の母親よりも、血のつながらない父親の方を敬愛していた。父の助左衛門は寡黙だが男らしい人間だった」。そんな父が藩の権力争いに巻き込まれ、反逆の汚名を着せられて切腹を命じられる。切腹の前に短い時間、父と会った文四郎は言いたいことも言えずに面会を終えてしまう。

言いたいのはそんなことではなかったと思った時、文四郎の胸に、不意に父に言いたかった言葉が溢れて来た。

ここまで育ててくれて、ありがとうと言うべきだったのだ。母よりも父が好きだったと、言えば良かったのだ。あなたを尊敬していた、とどうして率直に言えなかったのだろう。そして父に言われるまでもなく、母のことは心配いらないと自分から言うべきだったのだ。

文四郎の家は三十石を七石に減じられ、一軒家から古い長屋に居を移す。幼なじみのおふくとの淡い恋心と別れ、2人の親友との交流など少年期の瑞々しい描写を挟みつつ、物語は剣に打ち込む文四郎と藩に渦巻くどす黒い権力争いを描いていく。

もっともっと長く読みたい小説である。これの倍ぐらいの長さがあってもかまわなかったと思う。それほど文体も自然描写の仕方も人物の描き方も心に残る。物語が終わった後にエピローグ的に描かれる20数年後の文四郎とおふくの姿は切ないけれど、通俗的にそこだけを取り上げてどうこう言う作品ではないと思う。巻末にある秋山駿の解説が素晴らしいほめ方をしていて、絶対読まなければという気にさせる。