映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年10月03日 [Sun]

■ Firefox の重要なセキュリティアップデートを公開

ここに書いてあるアップデートアイコンが僕の環境では表示されないんですけど、なぜ? とりあえずパッチをあてておく。

■ 福井晴敏版「戦国自衛隊」

来年公開されるとのこと。タイトルは「戦国自衛隊1549」。半村良原作の映画化は斎藤光正監督であまり面白くはなかったが、今回は監督が手塚昌明。ちょっと不安もあるが、手塚監督はゴジラシリーズで自衛隊を描くことには慣れているから、大丈夫かも。原作も設定だけを借りて福井晴敏が新たに書くそうだ。福井晴敏に自衛隊を描かせれば、これは面白くなるでしょう。

2005年10月03日 [Mon]

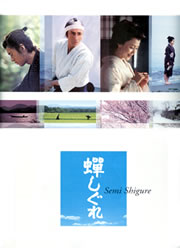

■ [MOVIE] 「蝉しぐれ」

「忘れようと、忘れ果てようとしても、忘れられるものではございません」。

「忘れようと、忘れ果てようとしても、忘れられるものではございません」。

ラスト近く、主人公の牧文四郎(市川染五郎)が藩主の側室になった幼なじみのおふく(木村佳乃)に言う。そうだろうか、と思う。そんなに文四郎にとって忘れられない出来事だったろうか。2人が言っているのは少年時代、川でヤマカガシに噛まれたおふくの指を文四郎が吸って毒を抜いた思い出である。それはおふくにとっては忘れられないことになっただろうが、文四郎にとってそんなに強烈な思い出になるだろうか。もちろん、それを含めたおふくとの交流というのなら、話は別だ。父親の遺体を乗せた大八車を引く文四郎を手伝って、大八車を懸命に押すおふくの姿なら、文四郎が忘れ果てることなどできないだろう。上記のセリフは藤沢周平の原作にはない。当たり前である。もし、このセリフに重みを持たせたいのなら、指を吸ったことによる2人の感情の高ぶりまで細かく描く必要があるだろう。残念ながら、映画にそれはない。むしろ、この場面で少年時代の文四郎を演じる石田卓也の棒読みのセリフにいきなりがっかりさせられた。これに続く、文四郎の親友2人のセリフ回しも同じ。あの程度でOKを出してはいけないだろう。

しかし、問題はそんな些末な部分にあるのではない。映画から時の流れがまったく欠落していることが問題なのだ。石田卓也から市川染五郎に役者が移る場面とクライマックスからエピローグに移る場面に時の流れが感じられない。前者はもう少し映画的な転換を使えば、なんとかなっただろうが、より深刻なのは後者だ。エピローグの場面ではクライマックスから20年が過ぎた設定である。市川染五郎と木村佳乃のメイクはとてもそう見えない。「文四郎さんのお子が私の子で、私の子どもが文四郎さんのお子であるような道はなかったのでしょうか」というおふくのセリフは文四郎への愛の告白であると同時に違う人生を歩みたかったという切実さが込められている。人生はままならない、ということを象徴した場面だ。なのに、この全然老けていない2人のメイクを見ると、セリフに重みがないのである。監督の黒土三男はこのエピローグを思い入れたっぷりに撮っているけれども、効果を上げていないのはそのためだ。

長編小説を2時間余りの映画にする場合、どこかを省略するのは仕方がない。この映画の脚本では反逆の汚名を着せられた父親の処分によって、一軒家から古ぼけた長屋に移らされた文四郎と母親(原田美枝子)の描写を簡単にすることで行っている。ここが簡単なので処分の期間が異様に短く感じてしまうのだけれども、それは仕方がないと思う。しかし、一方で全部を描けないのなら、原作を解体して監督独自の視点で組み立て直すことも必要だったのではないかと思う。少年時代を長い回想にしてしまう方法もあっただろう。回想なら細部が省略されていてもあまり気にならないかもしれない。ただし、原作の肝はこの苦闘の少年時代にある。数々の苦難を乗り越えて、人間的に成長していく姿こそが僕らを感動させるのだ。だから僕はこの原作を教養小説だと思った。

当然のように、文四郎が道場の師範から秘剣村雨を教わるシーンもない。そこもまた簡単にすまされている。文四郎は逆境にあったがために剣に打ち込むしかなかった。人々からの嘲りとひどい仕打ち、みじめな暮らしに耐えて剣に打ち込むことでそれを紛らしていた。序盤と終盤だけを取り上げ、文四郎とおふくの悲恋としてまとめてしまうと、物語はなんだか簡単なものになってしまう。いや、そうならないためにもう少し話に工夫をすべきだった。

黒土三男はこの映画化に15年をかけたという。映画化のあてもないのにロケハンし、脚本を書き、藤沢周平を根負けさせて映画化の許可をもらい、資金集めにアメリカまで行ったという。その間の苦闘は想像に余りある。評判になったNHKのドラマ版の脚本も書いたのに、それでも大好きな原作を自分の手で映画にしたいという思いを持ち続けた熱意には頭が下がる。この映画に黒土三男は満足しているだろうか。人生はままならないということをこの映画の出来こそが象徴しているように僕には思える。

2011年10月03日 [Mon]

■ 「刑事コロンボ」ベスト3

ミステリマガジン11月号は刑事コロンボの大特集「刑事コロンボに別れの挨拶を」。評論家や作家などミステリ関係者42人が選んだベスト3が掲載されている。1位はドナルド・プレザンスが犯人を演じた名作「別れのワイン」(1973年、第19話)かと思ったら、「二枚のドガの絵」(1971年、第6話)。「別れのワイン」は2位だった。3位は「祝砲の挽歌」(1974年、第28話)。確かに「二枚のドガの絵」は終幕がミステリファンにアピールする要素を兼ね備えている。コロンボが犯人に仕掛けるトリックが鮮やかすぎるのだ。僕が見たのは中学生のころだが、今でもはっきり覚えているほどだ。

それにしても皆さんよく見てますね。この稀代の倒叙ミステリドラマの影響力がいかに大きかったかよく分かる。それぞれ400字の感想が添えられているが、挙げられた傑作の中ではっきり覚えていないのはチェスを題材にした「断たれた音」(1973年、第16話)のみ。これ、あまり印象がないな。

コロンボは12月にコンプリート・ブルーレイ・ボックスが出る。全69話を収録し、35枚組で71,400円。ミステリマガジンの特集を読んだら、無性に再見したくなってきた。買ってしまおうかと密かに考えている。