映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年11月14日 [Sun]

■ 参観日

小学校の。PTAのバザーと併せて行われた。朝8時過ぎに学校に行き、昼頃まで。家内はバザーの係なので、僕は長男のクラスに行って、一緒に紙鉄砲作り。用意された筒用の竹を切り、軸となる竹を削って作った。簡単。しかし、ほとんど僕が作ったような気が。良かったのだろうか。紙鉄砲は濡れた紙を詰めて打つやつで、うまくいくと、ポンと音がして飛ぶ。なんだか懐かしい。にしても、立ちっぱなしで疲れた。

バザーでは焼きそばとお茶と焼き鳥を買って教室で食べた。焼きそばは僕が作った方がおいしいぞ。

2005年11月14日 [Mon]

■ [MOVIE] 「ALWAYS 三丁目の夕日」

「ジュブナイル」「リターナー」の山崎貴監督が西岸良平の原作コミックを映画化。山崎貴は得意のVFXで昭和33年の東京を詳細に再現し、そこで繰り広げられる人情ドラマを笑わせて泣かせる演出でうまく描き出している。少なくとも西岸良平コミックの実写映画化としては文句の付けようのない作品になった。出演者がそれぞれに良く、直情径行型の自動車修理工場の社長を演じる堤真一と薄幸ながらいい女っぷりを見せつける小雪の2人に特に感心した。堤真一の妻役の薬師丸ひろ子や売れない小説家の吉岡秀隆、集団就職で青森から出てきた堀北真希、子役2人もうまい。役者たちが映画に貢献した部分は大きいと思う。ダイハツミゼットや氷式の冷蔵庫、フラフープ、都電、湯たんぽ、駄菓子屋のくじなどなどの懐かしいガジェットとともに語られるエピソードはどれも家族の絆を描いたものである。山崎貴は作りの上で「ラブ・アクチュアリー」を参考にしたそうだ。だからこれは「家族愛アクチュアリー」でもあるのだろう。

「ジュブナイル」「リターナー」の山崎貴監督が西岸良平の原作コミックを映画化。山崎貴は得意のVFXで昭和33年の東京を詳細に再現し、そこで繰り広げられる人情ドラマを笑わせて泣かせる演出でうまく描き出している。少なくとも西岸良平コミックの実写映画化としては文句の付けようのない作品になった。出演者がそれぞれに良く、直情径行型の自動車修理工場の社長を演じる堤真一と薄幸ながらいい女っぷりを見せつける小雪の2人に特に感心した。堤真一の妻役の薬師丸ひろ子や売れない小説家の吉岡秀隆、集団就職で青森から出てきた堀北真希、子役2人もうまい。役者たちが映画に貢献した部分は大きいと思う。ダイハツミゼットや氷式の冷蔵庫、フラフープ、都電、湯たんぽ、駄菓子屋のくじなどなどの懐かしいガジェットとともに語られるエピソードはどれも家族の絆を描いたものである。山崎貴は作りの上で「ラブ・アクチュアリー」を参考にしたそうだ。だからこれは「家族愛アクチュアリー」でもあるのだろう。

建設中の東京タワーが見える東京の下町。自動車修理工場・鈴木オートに集団就職で青森から星野六子(堀北真希)がやってくる。立派な自動車会社を期待していた六子は小さな工場と知って少しがっかり。社長の鈴木(堤真一)は喜怒哀楽をそのまま出すが、悪い男ではない。妻のトモエ(薬師丸ひろ子)は優しく、やんちゃな小学生の一平(小清水一揮)もいる。鈴木オートの向かいには売れない小説家で駄菓子屋を営む茶川竜之介(吉岡秀隆)がいる。茶川は行きつけの飲み屋のヒロミ(小雪)から頼まれ、酔った勢いで知り合いの息子の小学生・古行淳之介(須賀健太)を預かることになる。映画はこの2軒の家をメインにして鈴木家にテレビが来た時の騒動やお盆にも故郷に帰りたがらない六子、ヒロミと淳之介とともに疑似家族を構成していく茶川、淳之介の生い立ち、戦争で妻子を亡くした医者の宅間などの姿を描いていく。

大変よくできた映画であることを認めた上で言うと、全体に人工的な感じがつきまとった。VFXで再現した東京だけでなく、エピソード自体にもそれは感じる。VFXマン出身の山崎貴はVFXを設計するのと同じように話を組み立て、かつての人情話を再現しているように思う。その手つきが人工的なのである。端的に言えば、昭和のテーマパークのような映画というべきか。作家の小林信彦は小説「夢の砦」を書く際に、「1960年代を詳細に描くので若い人にはSFに見えるかもしれない」と語ったが、それと同じことを感じたのである。

例えば、小栗康平が描いた「泥の河」(1981年)の昭和30年代と比較すれば、はっきりするだろう。東京と大阪の舞台の違いはあるにしても、小栗の映画が貧しさに徹底的にリアルだったのに対して、この映画はあくまで高度成長前の理想の時代として昭和30年代を描いている。だから楽しい思い出やちょっと悲しい思い出が詰まったノスタルジー扇動装置としては大いに機能しており、それが中高年を引きつける理由でもあるのだが、ドラマとしては類型的になっている。類型的なドラマであっても数を積み重ね、キャラクターを描き込めば、人を感動させることはできるわけで、その点、山崎貴は頑張ったと思う。しかし、映画全体の作りのうまさは感じても、いつかどこかで聞いたような個々の話の作りにうまさは感じない。ぜいたくな望みかもしれないが、もっとオリジナルな話が見たいと思えてくるのである。

「男はつらいよ」シリーズがなくなった今、これは下町を舞台にしている点で、その代用品として受け取られた側面があるようだ。個人的にはこの映画に成功したからといって、山崎貴にはこの路線を進んでもらいたくはない。人情話を撮れる監督はほかにもいるだろう。VFXを生かしたSFを撮れる監督として山崎貴は貴重な存在なのだ。次作はぜひSFを望みたい。

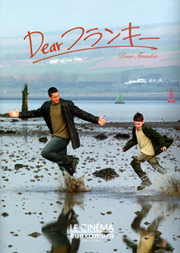

■ [MOVIE] 「Dear フランキー」

「私は嘘つきの母親だわ」

「私は嘘つきの母親だわ」

「違う。君はフランキーを守ってるんだ」

スコットランドの港町に引っ越してきた9歳の少年フランキー(ジャック・マケルホーン)は難聴で言葉をしゃべれない。いや、しゃべろうとしない。船に乗っている父親から届く手紙が唯一の楽しみである。しかし、父親は船になど乗ってはいなかった。母親のリジー(エミリー・モーティマー)がフランキーの手紙に返事を書き続けているのだ。手紙を出している父親は架空の存在である。フランキーはある日、学校の友達から父親の乗っている船が港に帰ってくるというニュースを聞かされる。思いあまったリジーは1日だけ父親の代わりになる男を探す。

予告編を見て、ありふれた設定かと思えたのだが、この映画、脚本、監督、プロデューサーが3人とも女性のためか、母親の描写が細かい。その描写の細かさがあるため、ややご都合主義的展開もそれほど気にならない。友人のマリー(シャロン・スモール)の紹介で父親役を頼んだ見知らぬ男(ジェラルド・バトラー)とリジーが親しくなることは容易に想像がつくのだが、バトラーがあまりにいい男なのでそうなるのも当然と思えてくる。中盤にあるダンスシーンや長く長く見つめ合った後でのキスシーンは2人の思いがあふれるシーンであり、とてもリアルでロマンティックだ。これは母親の心の動きを丹念に見つめた映画であり、女性映画と言っていいと思う。監督はこれが長編デビューのショーナ・オーバック。

一緒に住む母親のネル(メアリー・リガンズ)から言われるまでもなく、リジーはフランキーに嘘をつき続けることはよくないと分かっている。それでも続けてしまうのは手紙がしゃべらないフランキーの心の声を聞く唯一の手段だからだ。一家は夫の追求を逃れてたびたび引っ越しているが、それがなぜかを徐々に映画は明らかにしていく。元は短編だったというアンドレア・ギブの脚本は女性の心理を描き出すと同時に現代的なテーマも盛り込んだ丁寧なものである。ただ、男の方の描写はやや簡単になってしまった。映画を見ていてどう処理するのか興味があったのは夫の扱いだったが、夫がああいう状況になることに伏線がないので、唐突な感じを受ける。ここはああいう状況にせずに、夫とリジーの対決場面が欲しかったところだ。バトラーの役柄にしてもいい男なのは分かるのだが、その真意はよく分からない。リジーの描写の細かさに比べれば、この対照的な男2人の描写は型にはまったものにとどまっている。加えてフランキーへの嘘を終わらせる処理の仕方も少し安易に感じた。そういう部分が各地の映画祭で多数の賞を重ねながら決定的な賞には結びつかなかった要因なのではないかと思う。いい映画だなと思いつつ、見終わってみると、あちこちが気になってくる映画なのである。

若い頃のデミ・ムーアを思わせる容姿のエミリー・モーティマーは内面の脆さを抱えながら強く生きる母親を演じて良かった。ジェラルド・バトラーも「オペラ座の怪人」よりはこちらの方が自然で好感が持てた。

2006年11月14日 [Tue]

■ [MOVIE] 「デスノート The Last Name」

先に見た子どもから結末部分をネタバレで聞かされてしまった。最後のトリックを知って見たのだから、僕の感想はそれ以外の部分しかあてにならないことをおことわりしておきます。

先に見た子どもから結末部分をネタバレで聞かされてしまった。最後のトリックを知って見たのだから、僕の感想はそれ以外の部分しかあてにならないことをおことわりしておきます。

主要登場人物は美男美女ばかり。ライトとLの頭脳戦を描きつつ、これは由緒正しくアイドル映画なのではないかと思う。男性は戸田恵梨香、片瀬那奈、上原さくら、満島ひかりに目を奪われ、女性は正統的な二枚目である藤原竜也と癖のある松山ケンイチに満足するのだろう。金子修介監督、ロマンポルノの時代から女優の趣味が良かった(というかカワイイ系に偏っていた。ガメラシリーズの中山忍もそうだ)が、当然のことながら女性客も意識してサービス精神旺盛だ。前作の瀬戸朝香、香椎由宇も見栄えが良かったけれど、今回もビジュアル面では抜かりがないのである。演技力云々よりも絵として映える女優を選んでいるとしか思えない。だから「デスノート」は前編も後編も結局のところ、気楽に楽しめるアイドル映画なのだろう。アイドル映画としてはストーリーも凝っていて良くできているので、恐らくアイドルを見るために再見する人もいるのではないか。という消極的な評価しか僕にはできない。そんな中、美男の範疇には入らない鹿賀丈史が原作とは違って重要な役回りになっているあたりが面白い。他の若い俳優たちはゲームの駒だが、鹿賀丈史はドラマを背負う役割。ここをもっと強調すると、映画はさらに面白くなっていたのではないかと思う。ドラマが軽く、切実な部分がないのはこうしたゲーム感覚映画の宿命か。

前編は原作の4巻目あたりまでを映画化したものだが、後編はその後の12巻までをグシャッと縮めて結末を映画独自のトリックに変えてある。原作で最も感心したのは、というか、そこにしか感心しなかったのだが、第7巻の驚愕的な展開。大きなトリックがぴたりと決まって着地する快感があった。ここは重要な部分なのでちゃんと映画でも描かれているが、短いので、衝撃は原作に到底及ばない。最初からライトの策略の一部として描かれるため、原作のように物語をひっくり返す驚きがないのだ。もっとも原作を読んでいる観客には原作通りに描いたにしても、もはや衝撃でもなんでもない。原作を読んだ観客に対するサービスが結末部分の変更で、残念ながら、先に書いたような事情があるので、僕には全然面白くなかった。ただ、小さく感じた原作のトリックよりはよく考えてあると思う。裏の裏の裏をかくだけの原作のトリックを映画でやると、分かりにくく、見ていてバカバカしくなっていただろう。

というわけで原作を全然知らず、白紙の状態で見た1作目の方が僕には面白かったが、それは当たり前のことなのだろう。それでも言えるのは、今回のラストのトリックはやはり映画独自だった前作のラストのトリックほどうまくできてはいないということ。前作のラストに感心したのはそれが単なるトリックではなく、夜神月という男が悪の主人公であることをはっきりと宣言する場面になっていたからだ。考えてみれば、あれも観客が思いこんでいる物語をひっくり返すトリックだった。今回はよく考えたトリック以上のものではないのである。トリックのためのトリックというレベルでは面白くない。ただ、金子修介の主要キャラを立たせる演出はそれなりに評価されていいと思う。死に神のCGや川井憲次の音楽も相変わらず良かった。

この日記ではなく、mixiの方の日記を読み返してみたら、原作を9巻まで読み終えた7月1日の日記に僕はこう書いていた。「気になるのは映画の後編がどこまで描くかということ。とても12巻までは無理だろう。第3のキラを出さずに第1、第2のキラ対Lの対決で終わるのではないか。映画の後味を考えれば、キラもLも両方死ぬ結末を僕なら考える」。まあまあの線ではないか。

2009年11月14日 [Sat]

■ VAIO T

先月末、SONY Styleに注文したのがようやく届いた。11.1型のモバイルノート。ネットブックも考えたが、CPUがATOMでは絶対にストレスがたまる。いわゆるCULVノートを買おうと思い、各社のラインナップを比較してこれに決めた。VAIOはデスクトップを含めて4台目になる。そこそこ性能が高くて軽いのを選ぼうとすると、けっこう高くなる。ネットとメールしかしないなら、ネットブックも選択肢に入るが、YouTubeが駒落ちするようなパソコンは使いたくない。

というわけで低電圧版のCore2 Duo1.6GHz、メモリー4GB、HDD250GBの64bit版Windows 7という仕様。色はプレミアムカーボン。2年半前に買ったノートよりCPUの性能では落ちるが、メモリーが多いためか、体感速度はこちらの方が速い。まだ、プログラムをあまりインストールしていないためもあるだろう。

さっそくセットアップ。無線LANの設定でいきなり躓く。VAIOもAOSSに対応してほしいものだ。仕方がないので手動で設定。絶対になくては困るFirefoxと秀丸、Googleツールバーをインストールして落ち着いた。メールソフトはインストールせず(というかOUTLOOKは入ってるが)、Gmailを使うつもり。しばらく使わない無線WAN(NTTドコモ)の設定はまたそのうち。

出張に持って行こうと思って買ったのだが、L(大容量)バッテリーを付けると、けっこう重いな(1.5キロは切ってるようだ)。どうせACアダプターは持って行くんだからSバッテリーにしとけば良かったか。

2013年11月14日 [Thu]

■ 通常価格の意味

楽天のパ・リーグ優勝セールで回転式の慶弔印を買った。通常価格2200円が990円とあったのでお買い得だったし、のし袋に名前を書く際に便利な商品だったからだ。注文がかなり殺到したらしく、届くのに1カ月近くかかった。この商品、楽天が日本シリーズを制して日本一になった時のセールではなぜか10円上がって1000円になった。まあ、10円ぐらい上がっても2200円に比べれば、半額以下なのだからまだまだ安い。この時点で注文した人も多かっただろう。昨日、価格を見たら、2200円になっていた。セールが終わったのだから通常価格に戻るのは当たり前である。

これだけなら何も問題ない。ところが、同じ会社の同じ製品がamazonやauショッピングモールなどでは1000円で売られているのだ。amazonには通常価格の表示はないが、auショッピングモールには「通常価格2200円が特別価格1000円」とある。店が違うなら価格が違ってもいいじゃないかと思えるかもしれないが、この商品の場合、会社が発送している。店が仕入れて売るというものではないのだ。つまりこの会社、ショッピングモールによって価格を変えていることになる。

それはそれで問題ない。楽天で2倍以上の価格で買った人は怒るかもしれないが、検索すれば分かることだから、よく調べなかった自分に責任があるのだ。もっとも、会社としてもこのままでは心苦しいだろうから、楽天での価格を1000円にしたいのではないかと思う。しかし楽天の場合、二重価格の不当表示が大きな問題になったので、なかなか難しいところだ。

消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(PDFファイル)によると、「二重価格表示を行う最近時(最近時については,セール開始時点からさかのぼる八週間について検討されるものとする)において,当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには,『最近相当期間にわたって販売されていた価格』とみてよいものと考えられる。ただし,前記の要件を満たす場合であっても,当該価格で販売されていた期間が通算して二週間未満の場合,又は当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過している場合においては,『最近相当期間にわたって販売されていた価格』とはいえないものと考えられる」とある。

要約すると、過去8週間のうち2週間以上、その価格で売られていなければ、通常価格と表示してはいけないのだ。これを破ると、不当表示ということになる。この商品の楽天での価格が1000円になるのは、セールが終わって早くても2週間後になるのだろう。そしてauショッピングモールでの「通常価格2200円が特別価格1000円」という表示も8週間以上、表示していてはいけないことになる。過去8週間1000円で売られていれば、1000円が通常価格になるのだ。