映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年12月20日 [Mon]

■ 週刊文春ミステリーベスト10

近くのセブンイレブンまで買い物に行く。一歩あるくたびに背中に鈍痛。むむむ、な感じである。

年に1冊しか買わない週刊文春があったので買う。国内部門の1位は雫井脩介「犯人に告ぐ」、海外部門はダン・ブラウン「ダヴィンチ・コード」。どちらも未読。「このミステリーがすごい!」では法月綸太郎「生首に聞いてみろ」、サラ・ウォーターズ「荊の城」がそれぞれ1位だった。

国内部門で伊坂幸太郎「アヒルと鴨のコインロッカー」「チルドレン」が4位と5位に入っている。これどちらも買っているが、やっぱり未読。

■ 杉本彩の好感度

その週刊文春のコラム「テレビ健康診断」で亀和田武が杉本彩を褒めている。小説新潮に杉本彩が書いたエッセイについて「思わずパチパチと拍手である。文章もセクシー系だけど、さわやかで味がある。'04年度のエッセイ・ベスト3に迷わず選びたい」

杉本彩はテレビなどで見ていると、あまりよく分からないのだが、竹を割ったような性格のようだ。「花と蛇」のDVDに収録されているインタビューは圧巻で、これ本編よりも面白い。腕に全体重がかかって15秒しか耐えられない過酷な縛りを要求されて、石井隆監督に「これは無理です」と言ったら、監督に「だって彩さん、約束したでしょう。できるって言ったじゃないですか。SMというものはどういうものか分からなかったんですか。そんな気持ちで引き受けたの」と言われたそうだ。

杉本彩は「自分が1回言ったことに対して、撤回して逃げた、みたいなニュアンスでとらえられてるんですよね。自分自身から逃げるなんてことは自分の辞書にはないわけですよ。本当に悔しくて悔しくて、絶対やってやると決意した」という。縄師と相談し、なんとか1分は持ちこたえられる縛り方を研究して撮影に臨んだが、監督は長回しで3分撮り続けたそうだ。このほか男性優位社会への反発的な発言もあり、女優の覚悟というか女優根性というか、そういうものが伝わるインタビューである。

2005年12月20日 [Tue]

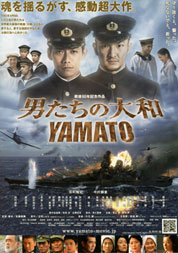

■ [MOVIE] 「男たちの大和」

エンドクレジットにがらがら声の聞くに堪えない歌が流れる。なぜ金払ってこんなヘタクソな歌を聴かされなければならないのかと腹が立ってくる。誰だ、この下手な歌手はと思ったら、長渕剛だった。かつて「二百三高地」でさだまさしの歌が流れた時は映画の良さをぶち壊しにしやがってと思ったものだが、この映画の場合は映画本編自体が優れているわけではない。監督は佐藤純弥。だから期待はあまりしていなかった。ただ、佐藤純弥には「新幹線大爆破」という唯一の大傑作がある。脚本が良ければ、化ける可能性はある。しかし、劇場に入ってパンフレットを見たら、脚本も佐藤純弥が手がけていた。この時点で期待は消滅した。2時間23分の映画の中で、どれか一つでも良いシーンがあればいいだろうという消極的な見方になった。

エンドクレジットにがらがら声の聞くに堪えない歌が流れる。なぜ金払ってこんなヘタクソな歌を聴かされなければならないのかと腹が立ってくる。誰だ、この下手な歌手はと思ったら、長渕剛だった。かつて「二百三高地」でさだまさしの歌が流れた時は映画の良さをぶち壊しにしやがってと思ったものだが、この映画の場合は映画本編自体が優れているわけではない。監督は佐藤純弥。だから期待はあまりしていなかった。ただ、佐藤純弥には「新幹線大爆破」という唯一の大傑作がある。脚本が良ければ、化ける可能性はある。しかし、劇場に入ってパンフレットを見たら、脚本も佐藤純弥が手がけていた。この時点で期待は消滅した。2時間23分の映画の中で、どれか一つでも良いシーンがあればいいだろうという消極的な見方になった。

辺見じゅんの同名ノンフィクションの映画化で、大和の乗組員に焦点を絞った話である。語り手役は海軍特別年少兵として大和に乗艦した神尾克己。神尾は生き残り、現在は鹿児島県枕崎市で漁師になっている。そこへ同じく大和乗組員だった内田守の娘がやってくる。娘は父親の遺骨を大和が沈んだ海に散骨したかったのだ。神尾は自分の小さな船で大和の沈んだ海域まで娘を連れて行くことになる。そして大和の運命と乗組員たちを回想する。

一般の兵士に焦点を当てた戦争映画と言えば、「二百三高地」「大日本帝国」の笠原和夫脚本とついつい比較したくなる。「三反百姓には現金収入がないんです」。神尾の友人の西が「なぜ志願したのか」という神尾の母親に対してそう答える場面があるが、笠原和夫ならば、これを膨らませて観客の紅涙を絞っただろう。実際、「二百三高地」には東北の貧しい農村出身の男の話があった。戦争に行かされるのはいつも貧しい層なのだ。上が始めた戦争で庶民がばたばたと犠牲になる。そうした庶民の思いを描き尽くしていただろう、笠原和夫ならば。「さようならあ、おかあさーん」。出撃を前にした年少兵たちが本当にそう言ったのかどうかは知らないが、描き方としてもう少しリアルなものが欲しい。これに限らず、この映画のセリフは下手である。真に迫っていない。だから設定は悪くないのに心を動かされない。比較のために「二百三高地」のセリフを引用しておく。

自分は悔いることは毛頭ありません…

最前線の兵には、体面も規約もありません。

あるものは、生きるか死ぬか、それだけです…

兵たちは…死んでゆく兵たちには、

国家も軍司令官も命令も軍規も、そんなものは一切無縁です。

焦熱地獄の底で鬼となって焼かれてゆく苦痛があるだけです…

その苦痛を…部下たちの苦痛を…

乃木式の軍人精神で救えますか!

佐藤純弥は誰かに脚本の応援を頼む気持ちはなかったのか。右も左もない、庶民の思いをすくい上げることのできる脚本家がこの映画には必要だったのだと思う。

映画は大和の実寸大セットを6億円かけて造ったそうだ。これがいかにも作り物という感じなのは興ざめだが、それ以上に戦闘シーンの工夫のない撮り方の方が問題だろう。大和の全体構造さえ分からず、爆撃を受けて死んでいく兵士を単調に積み重ねるのみ。撮影監督の阪本善尚は「パール・ハーバー」のようにならないようにと注意したそうだが、「パール・ハーバー」の方がましだった。全体としてひどい出来ではないのだが、凡庸を絵に描いたような映画。描きたい思いはあるのに技術が伴わなかったということか。もっとしっかり作ってほしかった。

俳優の序列では中村獅童と反町隆史がトップに来るが、映画の構成では神尾役の松山ケンイチが中心になってしまう(現在の神尾を演じるのは仲代達矢)。これも計算違いだろう。東映配給の大作らしく渡哲也や林隆三、奥田瑛二、長嶋一茂、本田博太郎、勝野洋などがチラリと顔を見せる。チラリとしか出てこない俳優では寺島しのぶが良く、中村獅童との絡みの部分でドラマの雰囲気が立ち上る。

2008年12月20日 [Sat]

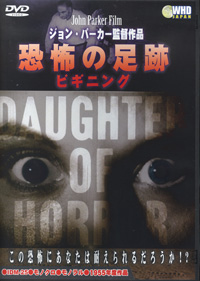

■ 「恐怖の足跡 ビギニング」

ミステリマガジンで「怪作中の怪作」と紹介されてあって、興味を持ったのでamazonで買った。発売元は低価格DVDを大量に出しているWHDジャパン。1955年の作品でナレーションはあるが、セリフは一切ない。サイレント映画を見ているような気分になる。

55分の短編なのですぐに見終わる。なんというか、なんだこれ、という感じで始まって、それなりに意味が分かるとまあまあと思えてくるが、結局、別に見なくてもいいような作品と言うほかない。狂った女の一夜の精神世界を描いた映画で、デヴィッド・リンチのテイストを100倍ぐらい薄めた感じ。DVDに表示された原題は「Daughter of Horror」。IMDBには「Dementia」(痴呆)で登録されている。評価は6.7だが、294人しか投票していない。

当時としては前衛的な作品だったのかもしれない。監督のジョン・パーカーはこれ1作しか監督していないとのこと。まあ怪作には違いないな。