映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年12月27日 [Mon]

■ RSSのクロール

この日記、ツッコミは表示していないが、なぜかツッコミに書かれた言葉でキーワード検索してきた人がいた。ツッコミのデータはブラウザからはアクセスできないところにあるし、なぜかと思ったら、RSSがクロールされたらしい。なるほどねえ。そういうタイミングでのクロールもあるわけか。ツッコミの投稿があった場合にもRSSは更新されますからね。

しかし、RSSは最新15件しか表示していないので、いずれツッコミに書かれたキーワードをこの日記から見つけることはできなくなる。検索してきた人は変に思うでしょうね。

検索エンジンと言えば、検索エンジンのキーワードをこの日記は表示するようにしているけれど、それをクロールされる場合がある。というか、あって当然なのだが、Yahoo!などはそのキーワードを基に検索結果のページを表示してしまう。で、それをクリックすると、その日の日記には検索エンジンのキーワード表示以外に目的のキーワードについては書かれていないなんてことも出てくる。で、それをクリックすると、またもや同じ検索結果のページが表示される。ループですね、これでは。元々はそのキーワードに関する記述をしているわけだけれど、検索してきた人はたぶん、この日記の検索などはしない場合が多いでしょうから、これまた変に思ってしまうでしょうね。

■ PDF再入門 - フリーツールでどこまで行ける?

Mac OS Xが作成するPDFはPDF1.3ベースで、「高解像度のはずのベクター画像が低解像度のものに置き換わってしまう、色空間もCMYKからRGBに変換されてしまうことがある、などの問題が確認されている」というのは初めて知った。OS標準でPDFが作成できるのは便利だけれど、やはり完全ではないわけか。

しかし、個人が使う分には、問題ないだろう。フリーのPDF作成ツールも完全なものはないけれど、十分使えるレベルにある。個人的には無料で公開されているAdobeのPostscriptプリンタドライバとGhostscript、Redmonの組み合わせ(これでできるのは1.4ベース)がフリーや低価格のPDF作成ソフトの中では一番高品質のPDFを作成できると感じている。

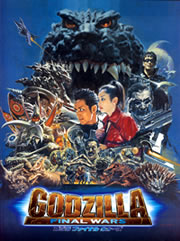

■ [MOVIE] 「ゴジラ Final Wars」

「ゴジラ」シリーズ最終作。冬休みの平日、第1回の上映開始だが、子供の姿はうちの子供以外になかった。観客は10人足らず。ヒットしていないんですかね。

「ゴジラ」シリーズ最終作。冬休みの平日、第1回の上映開始だが、子供の姿はうちの子供以外になかった。観客は10人足らず。ヒットしていないんですかね。

2000年の「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」以降の4作はそれまでのシリーズ作品よりワンランク上がったという印象を持っている。手塚昌明、金子修介という怪獣映画を本当に好きな監督が作っていたからだ。手塚昌明は普通のドラマの演出に弱い部分が残るにせよ、ゴジラを一番分かっている監督であることは間違いない。大島ミチル、大谷幸の音楽も伊福部昭をリスペクトしつつ、独自の世界を築いていたと思う。今回は監督が北村龍平、音楽はキース・エマーソン。まずゴジラとは合わない布陣である。北村龍平はゴジラに対して特別な感情を持っているはずはないし、キース・エマーソンに至っては劇場でゴジラを見たことがあるかどうかさえ疑わしい。そんな2人だから、ゴジラシリーズとは別の映画と思った方がいい。いや、これが最終作でなければ、こういう映画化もありかなと思うけれど、最終作としては軽すぎる。エマーソンの音楽が軽さに拍車をかけている。あまり目新しくないストーリーとドラマ部分の大雑把な演出が加わって、決定的にダメではないけれど、最終作としては大いに不満が残る。

物語は過去のゴジラシリーズを集約したような作りである。世界各地に出現した怪獣たちを謎の宇宙船が一挙に宇宙船の中に収容する。宇宙船に乗っていたのはX星人(地球人には発音できないからX星人と呼んでくれと言う)。X星人たちは地球に妖星ゴラスが接近していると警告し、それに対抗するには地球の軍隊を一カ所に集約する必要があるという。ミュータントを集めたM機関の尾崎(松岡昌宏)と国連の美人科学者・美雪(菊川怜)はそれを嘘であると見抜き、テレビでX星人の正体をばらす。X星人たちは地球人を家畜にしようと考えていたのだ。怒ったX星人たちは再び怪獣を出現させ、世界の各都市は滅ぼされてしまう。怪獣はいずれも遺伝子にX星人と同じM塩基を持ち、X星人に操られていたのだ。尾崎たちはM塩基を持たず、X星人に操られないゴジラを復活させ、怪獣たちに対抗させようとする。

過去の怪獣を総登場させ、「怪獣大戦争」(1965年)に出てきたX星人まで登場させているが、これはシリーズへの愛情というよりも安直な作りではないかと思えてくる。マトリックスやX-メンの要素までコピーしているのを見ると、なおさらその印象が強くなる。冒頭の雑な演出など頬が引きつってくるほどの出来。南極で轟天号がゴジラと戦っている。轟天号はなんとか、ゴジラを氷の中に封じ込めることに成功するのだが、ここでの描写は描写とは言えないほどのものである。それはこれに続く新轟天号とマンダの戦いにも言える。北村龍平、演出がまるでなっちゃいない。キネマ旬報1月上旬号で樋口尚文はこう書いている。「ちょっとどこがどうとは言い難いほど惨憺たる出来である。その手の施しようのないありさまは、(中略)もうそれに腹が立つというよりは、見る側の惻隠の情をかきかてるくらいに痛ましい。(中略)どうしてこうも『映画』の片鱗すら組み立てることができないのか」。

僕はそこまでは思わないが、この映画のドラマ部分や構成がかなり雑であるとは思う。日本にいたゴジラが突然、インドネシアに行ってクモンガと戦う場面には驚いた。そしてすぐに日本に戻ってくるのだから、さらに驚く。演出の大雑把さとはこういう部分を言う。細部にこだわらない監督はダメである。ただし、小学3年生の長男は見終わった後、「面白かったねえ」とつぶやいた。お子様には満足できる仕上がりなのだろう。

そんな不満の残る映画の中で、唯一良かったのはラドンが羽ばたいて飛ぶ姿。衝撃波を周囲にまき散らしながら飛ぶラドンは過去のどの作品よりもリアルで、もっと見たかった。カマキラスとモスラの飛翔シーンも良く、VFXスタッフは頑張っていると思う。ゴジラはもう終わりにしていいから、次は「ラドン」のリメイクを望みたい。

2005年12月27日 [Tue]

■ 「まさにミリオンセラー連発」--任天堂岩田社長が語るニンテンドーDS戦略

今年のうちのクリスマス・プレゼントはDSだった。これにポケモンのゲームとnintendogsの「柴&フレンズ」。nintendogsは犬と遊ぶゲームで、うちには本物の柴犬がいるのになぜゲームが必要なのかと思ってしまうが、ゲームの犬の方が本物の犬より利口なんですね。フリスビー投げると、取りに行くし。このソフト、国内だけで108万本、海外でも100万本売れているとのこと*1。名前を呼んだり、なでたりのコミュニケーションができるのが人気の理由か。

*1 ツッコミがあった。「正確には、北米でも100万本以上、欧州でも100万本以上です」とのこと。元の文章にちゃんと「欧米でもそれぞれ100万本」と書いてありますねm(__)m。

2012年12月27日 [Thu]

■ 「光のほうへ」

2010年のデンマーク映画。東京では昨年6月に公開されたが、宮崎での公開は今年1月。大きな賞を取っているわけでもなく、それほど話題にもならなかったのでほとんど期待せずに見たら、しみじみと良かった。端的に言って肉親の絆と人の再生を描いた映画だ。

ラスト近くまでやりきれない展開である。冒頭、少年2人が赤ん坊の弟に洗礼のまねごとをしている。母親はアルコール依存症。兄弟は母親の代わりにミルクを作り、赤ん坊に飲ませる。しかし、赤ん坊はある日、突然死していた。十数年後、成人した兄のニック(ヤコブ・セーダーグレン)は恋人のアナと別れ、自暴自棄になって最近まで刑務所に入っていた。狭い臨時宿泊施設(シェルター)で暮らしながら、酒浸りの日々だ。弟(ペーター・ブラウボー)は2年前に妻を交通事故で亡くした。今は幼稚園生の息子マーティンと暮らすが、麻薬中毒になっている。兄弟2人とも希望の見えない最底辺の生活だが、より哀れを誘うのは子どものいる弟の方だ。

麻薬を打ち、寝過ごした弟は冷蔵庫が空っぽなのを見て、昼食を持たずに幼稚園へ行けとマーティンに言う。今日は友達の昼食を分けてもらうんだ。「いやだ」とマーティンは泣き出す。「いつだって、そうじゃないか!」。

この後、兄弟はそれぞれの事情で逮捕される。雪がぱらつくある日、ニックは刑務所の中庭で鉄格子の向こうにいる弟をみつける。

「おい! 兄さんだ」 「ニック」 「なんてザマだ」 「言えた義理か」 「いつここに?」 「3週間前」 「マーティンは?」 「どこか知らない…。兄さんを想ってた」 「俺もだ」 「もっと話したかった。もっとたくさん会えばよかったよ」 「電話しようとしたんだ」 「あの時、俺たちは悪くなかったよ。いい兄さんだった。精一杯やった。俺も頑張ったよ」 「どうしたんだ。大丈夫か?」 「でも、これまでだ」 「何だって? 何て言った?」

この場面からラストに至るまでが秀逸だ。兄弟の絆、親子の絆、過去との決別、そして再生。そうしたもろもろのことが描かれる。自暴自棄だったニックが再生のきっかけをつかんだのは弟との刑務所での再会だっただろう。ニックの右手にはアナのイニシャルの刺青があったが、映画の初めの方でニックは苛立って公衆電話を何度も殴り、右手にけがをする。それを放置していたため悪化し、刑務所の中で医者から右手を切断されてしまう。右手をなくしたのは悲劇だが、それは同時に自分を呪縛していた過去との決別にもなったに違いない。そしてマーティンの存在がある。マーティンの名前の由来が明かされるラストは重たくて、ある意味、幸福な余韻を残す。傑作だと思う。

原作はヨナス・T・ベングトソン。監督はトマス・ヴィンターベア。原作はスウェーデンの文学賞を受賞しているそうだ。映画のIMDbの評価は7.4。僕は人が再生する姿を描く映画が好きなので、8.0ぐらいの評価をしたい。