映画とネットのDIARY(tDiary版)

検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。

【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

2004年07月17日 [Sat]

■ 仮パスワード中もtelnet許可

さくらインターネットのコントロールパネルに書いてあった。希望が多いんでしょうね。このほか、ログ解析機能の追加、メーリングリストの作成、tDiaryインストールの問題修正(だから一昨日はインストールできなかったのか)など。telnetができるようになると、Namazuもようやくインストールできる。ほとんどの人は試用期間から本番へ移行するでしょうから、早く許可してほしいものだ。

■ トップページ

このサーバーのトップに一応サイトマップを置いた。トップページがないと、Googlebotも呼びにくいし。映画チラシコレクションもこちらに移動。問題は全文検索ソフト(Perl版)徹底比較用の検索プログラムの数々だなあ。これは気長にやらないとしょうがないです。

で、GoogleにURLを登録申請。さて、いつごろ来るかな。このサーバーのアクセスログはWebalizerで見ることができるのでチェックしておこう。

■ msearch

検索スクリプトの移転を少しずつやって、半分ぐらいすんだところ。最新版が出ている場合はそれに切り替えている。サーバーのスペックが上がったため、どれも検索が速くなった。中でもmsearchは0.01秒余り。検索対象ファイルが17ファイルしかないのを差し引いても、これは速い。公的機関で数多く利用されているのも分かります。

もっともpnamazuは1500ファイル以上を対象にしてもそれぐらいなんですけどね。インデックス作成に要する時間も大幅に短縮されたし、サーバーのスペックが高いというのは快適です。

■ 携帯からの更新

tDiaryは携帯からもアクセスできて更新もできる。やってみたら、当然というか何というかパスワードがアスタリスクで表示されるので分かりにくいことこの上ない。認証が通らなかった。携帯での文字入力に慣れている人は何でもないんでしょうけど、僕はダメですね(同じような人は、やはりいるのだった)。いいや、携帯からの更新なんてしないから。

携帯と言えば、hns-liteの方のi-systemにアクセスしてみたら、タイトルがHoge's Nikkiとなっていた。ああ、config.phを書き換えていなかったのだった。hns-liteは自分で書き換える必要があるわけですね。当然か。

■ キネマ旬報8月上旬号

創刊85周年記念特集が組まれている。巻頭にある「表紙で振り返る『キネマ旬報』の歴史」で、僕が最初に買ったキネ旬は1976年11月下旬号だったと分かった。ジョン・ギラーミン監督「キングコング」が表紙で、当時の価格は500円。高いなあと思ったものである。そのころ、「ロードショー」は400円足らずだったと思う。

毎号欠かさず買うようになったのは1978年ごろから。引っ越しに際してその大部分は決算号を残して捨ててしまった。とっておいてもほとんど読み返すことはないのだ。

記念特集は今号と次号(8月下旬号)の2回で、次号では「時代劇」「アニメーション」「ラブストーリー」のジャンル別オールタイムベストテンを発表するとのこと。「時代劇」は普通に考えれば、「七人の侍」が1位になるのだろう。「七人の侍」は創刊60周年記念号の「日本映画オールタイムベストテン」でも1位だった。

■ バックアップ

tDiaryは普通に日記を書いていると、ローカルのPCには何も残らない。AreaEditorを使うと、テキストファイルは残るが、いつの日記だったかまるで分からない。サーバートラブルで日記がすべて消滅なんてこともありうるわけで、時々ローカルに日記ファイルをダウンロードしておいた方がいいですね。

ローカルにも日記と同じ形式でファイルを残せるような何かうまい方法はないのかな。メールで更新するプラグイン(posttdiary.rb)はあるから、これを使うのもいいか。あるいは日記を更新すると同時にローカルにその日記ファイルをダウンロードするプラグインとか(無理か)。

それともAreaEditorで使うエディタを自作して、ローカルにも日記形式で残すようにするとか。それなら秀丸のマクロを考えた方が早いかも。いずれにしても何か考えたいところだ。

2005年07月17日 [Sun]

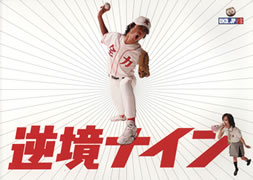

■ [MOVIE] 「逆境ナイン」

公式戦で勝ったことがない弱小野球部が廃部を免れるために甲子園出場を目指す熱血コメディ。島本和彦原作のコミックを「海猿」の羽住英一郎が監督した。落ちこぼれ集団が奮起するという「少林サッカー」パターンの映画で、逆境に次ぐ逆境をはねのけていく主人公・不屈闘志の姿がおかしい。惜しいのは「少林サッカー」ほど笑いが弾けていかないこと。笑いのパターンがやや画一化していて、一発ギャグみたいな笑いが多いのだ。「自業自得」や「それはそれ これはこれ」などの巨大石板(モノリス)が登場する不条理なシーンのおかしさは最初はいいのだが、こうしたギャグのパターンはだんだん新鮮さがなくなる。VFXの方も今ひとつな出来である。ただ、主演の玉山鉄二(「天国の本屋 恋火」」)の熱血・勘違いキャラクターには大いに好感度があり、映画を憎めないものにしている。クライマックス、9回裏112対0からの逆転劇などにもう少しアイデアを詰め込み、ドラマティックな展開を入れ、主人公以外のキャラクターも描き込んでくれれば、もっと面白くなったと思う。

公式戦で勝ったことがない弱小野球部が廃部を免れるために甲子園出場を目指す熱血コメディ。島本和彦原作のコミックを「海猿」の羽住英一郎が監督した。落ちこぼれ集団が奮起するという「少林サッカー」パターンの映画で、逆境に次ぐ逆境をはねのけていく主人公・不屈闘志の姿がおかしい。惜しいのは「少林サッカー」ほど笑いが弾けていかないこと。笑いのパターンがやや画一化していて、一発ギャグみたいな笑いが多いのだ。「自業自得」や「それはそれ これはこれ」などの巨大石板(モノリス)が登場する不条理なシーンのおかしさは最初はいいのだが、こうしたギャグのパターンはだんだん新鮮さがなくなる。VFXの方も今ひとつな出来である。ただ、主演の玉山鉄二(「天国の本屋 恋火」」)の熱血・勘違いキャラクターには大いに好感度があり、映画を憎めないものにしている。クライマックス、9回裏112対0からの逆転劇などにもう少しアイデアを詰め込み、ドラマティックな展開を入れ、主人公以外のキャラクターも描き込んでくれれば、もっと面白くなったと思う。

全力学園の野球部キャプテン不屈闘志(玉山鉄二)は校長(藤岡弘、)から突然、廃部を言い渡される。全国レベルの力を持つサッカー部と違って野球部は連戦連敗。「全力でないものは死すべし!」という考えの校長はグラウンドをサッカー部に明け渡すよう命じる。不屈は春のセンバツ優勝校日の出商業に練習試合で勝つことを条件に廃部を免れるが、ナインには次々に逆境が訪れる。赤点を取って試合当日に追試があったり、チワワに噛まれて出場不能になったり、試合の日にバイトが入ったり。不屈自身も利き腕の右腕を骨折してしまう。幸いなことに試合当日が雨だったため、日の出商業は試合を中止して、全力学園の不戦勝となるが、校長はこれを認めない。不屈は甲子園出場を校長に約束。監督にセパタクロー以外知らない榊原剛(田中直樹)が就任し、甲子園への県予選を戦うことになる。

こういう話は大好きなのだが、羽住英一郎、まだまだ甘いなと思う。こういうリアリティゼロの話にどう説得力を持たせるかが問題なのである。決勝戦にコールドゲームはないので112対0というシチュエーションも可能性ゼロではないが、そこからの逆転劇の在り方はありえない。この映画での人を食った展開には唖然とするが、ありえないシチュエーションなので主人公の頑張りが感動に高まっていかないのがもどかしい。原作がこの通りであるかどうかはそれはそれとして、映画ならではの逆転劇を考えても良かったのではないか。

対戦校の名前が中々学園とか手抜学園とか聞くだけでおかしくなるけれど、その他の展開も含めてバカバカしさだけで1時間55分持たせるのはつらいものがある。バカバカしいギャグを入れつつ物語の骨格を一応まともなものにしていくと、こういう映画は最強になると思う。バカバカしさを愛してはいても、それだけでは映画としては物足りないものなのである。藤岡弘、の素のキャラクターのままの校長先生は悪くないが、この校長にももっとドラマの見せ所が欲しいところ。田中直樹の使い方とか、ナインの一員を演じる坂本真の使い方にしても「フライ,ダディ,フライ」と比べてみれば、おかしさがもっと弾けていいのではないかと思える。演出の善し悪しというのはそういう部分に出てくるものなのだろう。マネジャー役の堀北真希はかわいかった。

2006年07月17日 [Mon]

■ [MOVIE] 「日本沈没」

映画を見た某SF作家が「小松左京原作とはまったくの別物」という趣旨のことを書いていたのが気になっていた。映画を見てみると、なるほど、原作の大きな改変がある。某アクションスターが主演したアメリカ映画を思わせる展開である(パンフレットでは小松左京原作の「さよならジュピター」を指摘している)。これが安易な改変なら口を極めて罵るところだが、樋口真嗣監督、映画をうまくまとめている。改変には興行上の計算もあったのかもしれないが、阪神大震災後の映画として何よりも映画のラストに希望が欲しかったのだろう。こういう改変をしつつ成功したことは褒められていい。樋口真嗣のこのまとめ方と通俗性はハリウッド映画を目指しているように思える。正攻法に徹した岩代太郎の音楽が映画に風格を与えている。

映画を見た某SF作家が「小松左京原作とはまったくの別物」という趣旨のことを書いていたのが気になっていた。映画を見てみると、なるほど、原作の大きな改変がある。某アクションスターが主演したアメリカ映画を思わせる展開である(パンフレットでは小松左京原作の「さよならジュピター」を指摘している)。これが安易な改変なら口を極めて罵るところだが、樋口真嗣監督、映画をうまくまとめている。改変には興行上の計算もあったのかもしれないが、阪神大震災後の映画として何よりも映画のラストに希望が欲しかったのだろう。こういう改変をしつつ成功したことは褒められていい。樋口真嗣のこのまとめ方と通俗性はハリウッド映画を目指しているように思える。正攻法に徹した岩代太郎の音楽が映画に風格を与えている。

主演2人の好演も映画を支えている。特に柴咲コウ、「東京消防庁ハイパーレスキュー隊阿部玲子、皆さんを救出に来ました」というラストのセリフは、ヘリからカッコ良く登場する冒頭のシーンと呼応していてとてもいい。草なぎ剛も役柄に真摯に取り組んだ姿勢がかいま見えて僕は好感を持った。残念なのは庶民の視線で未曾有の大災害を描きながら、庶民のエピソードが少ないこと。これをもっともっと描けば、映画はより充実したのではないか。脚本にそういう部分での厚みが足りないのである。

太平洋プレートの沈み込みで蓄積されたマントル(メガリス)が崩壊することによって、太平洋プレートの沈み込みが加速、それに引きずられて日本は沈没する。というのが映画の最初の方でアメリカの科学者が提示する仮説。これは30年後に起きるとされていた。しかし、田所博士(豊川悦司)は独自の調査によってマントル内のバクテリアの増殖でプレートの沈み込みが加速し、日本は1年以内に沈没することを発見する。そして日本各地で火山が噴火、大地震が発生し、日本列島は崩壊していく。

映画はこの骨格に深海潜水艇のパイロット小野寺(草なぎ剛)と東京消防庁のハイパーレスキュー隊員阿部玲子(柴咲コウ)のエピソードを絡めて描く。冒頭、静岡を襲った大地震で両親を失った少女美咲(福田麻由子)が火に巻き込まれそうになるのを小野寺は見つける。間一髪のところで、レスキュー隊のヘリが来て、ロープで下りた隊員が少女を救う。この呼吸がとてもよろしい。隊員はもちろん玲子で、このことで2人は親しくなる。政府側の対応を代表するのが文部科学大臣で危機管理担当大臣に指名された鷹森沙織(大地真央)。沙織は田所博士と20年前に離婚したという設定。首相(石坂浩二)が阿蘇の噴火で死に、首相代行となった内閣官房長官(國村隼)と対立しながら、国民を救出しようと奔走する。

映画は後半、次々に起きる大災害と、まるで「ドラゴンヘッド」のような火山灰が降る中で逃げまどう人々を描きながら、イギリスに脱出しようと誘う小野寺と玲子の関係に焦点を絞っていく。玲子は阪神大震災で両親を亡くし、自分だけレスキュー隊員に助けられた過去を持つ。今は東京の叔母(吉田日出子)の世話になっている。だから美咲の姿に自分を重ねており、「一人でも多くの人を助けたい」と思っている。愛する者を失う悲しみに耐えられなかった玲子は「もう誰も愛さない」と誓ったが、小野寺を愛してしまう。終盤の小野寺と玲子の関係が切ない。

樋口真嗣は73年版「日本沈没」の影響を大きく受けているそうだ。73年版は名作でも傑作でもないが、それなりのインパクトは持っていた。パニック映画流行の中で封切られた旧作と樋口版「日本沈没」の違いは時代背景の違いとも重なっているのだろう。映画の出来としては今回の方が良いと思う。

■ SF関係者の「日本沈没」評

いくつか探してみた。

日々是口実(高千穂遥)

マッドサイエンティストの手帳(堀晃)

惑星ダルの日常: 2006年5月(森下一仁)

On the Production(井口健二)

堀、森下両名は内容には触れていない。高千穂遥の感想は僕のと似ている。井口健二は厳しいが、コアなSF者ならこういう批判が出てくるのはよく分かる。僕はそういう部分も含めて通俗的な映画にした樋口真嗣の力量は認めるべきだと思う。