スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐

前半の密度の濃いVFXが展開される戦いの描写はその細かさに感心はしても、もはやVFXでは驚かないので大して心は動かされないが、後半の描写にはまいった。アナキンがついにフォースの暗黒面(ダークサイド)に落ちていくドラマティックな展開もいいが、終盤、ダース・ベイダーの誕生とルーク、レイアの誕生がカットバックで映し出される場面から、ラストのタトゥイーンの場面に至る描写に感極まった。「エピソード4 新たなる希望」に見事につながっていく展開である。ラスト、オビ=ワン・ケノービが砂漠の惑星タトゥイーンへ生まれたばかりのルークを連れて行き、ルークの叔父叔母に預けるシーンに映し出されるのは2つの太陽が沈む夕暮れの光景。この詩情あふれるタトゥイーンからすべては始まったのだ。「スター・ウォーズ」は28年かかって見事に円環を閉じた。こちらがこの終盤に心を揺さぶられるのも28年間の重みがあるからにほかならない。

前半の密度の濃いVFXが展開される戦いの描写はその細かさに感心はしても、もはやVFXでは驚かないので大して心は動かされないが、後半の描写にはまいった。アナキンがついにフォースの暗黒面(ダークサイド)に落ちていくドラマティックな展開もいいが、終盤、ダース・ベイダーの誕生とルーク、レイアの誕生がカットバックで映し出される場面から、ラストのタトゥイーンの場面に至る描写に感極まった。「エピソード4 新たなる希望」に見事につながっていく展開である。ラスト、オビ=ワン・ケノービが砂漠の惑星タトゥイーンへ生まれたばかりのルークを連れて行き、ルークの叔父叔母に預けるシーンに映し出されるのは2つの太陽が沈む夕暮れの光景。この詩情あふれるタトゥイーンからすべては始まったのだ。「スター・ウォーズ」は28年かかって見事に円環を閉じた。こちらがこの終盤に心を揺さぶられるのも28年間の重みがあるからにほかならない。

アナキンはなぜフォースの暗黒面に落ちたのか、帝国はどのように生まれたのか。この映画のドラマはそこの部分にしかない。それで十分である。6作かかって描くドラマの配分としてこれで不足はない。いつものように冒頭の字幕の後、アナキン(ヘイデン・クリステンセン)とオビ=ワン・ケノービ(ユアン・マクレガー)は分離主義者のグリーバス将軍に拉致された最高議長パルパティーン(イアン・マクダーミド)の救出に向かう。序盤の緻密な戦闘シーンにはXウィングやYウィング、タイファイターの原型が多数登場するのがうれしい。2人はドロイドの攻撃をかわして議長の奪回に成功。ジェダイ騎士として一人前になったアナキンは前作「クローンの攻撃」で敗れたシスのドゥークー伯爵(クリストファー・リー)を仕留める。一方、ジェダイ評議会は強大な権力を手中にしつつある議長の動向に目を光らせていた。議長の推薦で評議会の一員になったアナキンは議長と親しいがためにマスターの称号は与えられない。アナキンと秘かに結婚していたパドメ(ナタリー・ポートマン)は子供を身ごもるが、アナキンは出産の際にパドメが死ぬ夢を見る。議長はフォースの暗黒面の力を手に入れれば、人の死も克服できるとアナキンにささやく。アナキンは次第に評議会への不満を募らせ、パドメの命を救うために暗黒面への誘惑に抗しきれなくなってくる。

メイス・ウィンドウ(サミュエル・L・ジャクソン)をはじめとしたジェダイのメンバーがトルーパーたちに裏切られて次々に倒されていく後半の展開とアナキンの変貌には胸を打たれる。それは6作に及ぶドラマの大きなうねりがあるからだ。これを1本の独立した映画として見れば、よくできた作品というレベルにとどまるだろう。ドラマは起伏に富んでいるとは言えないし、俳優の演技よりもVFXの方が目立っている。しかし、シリーズの1本として見ると評価は異なってくるのである。ジェダイがメタメタにやられる話であるにもかかわらず、それほど暗い気分にならないのはルークとレイアという「新たなる希望」が残され、この後にどうなるかを観客は分かっているからだ。

1977年(日本では78年)の「スター・ウォーズ」ショックを体験した世代とそれを知らない世代とではこの映画の評価は異なるかもしれない。だが、他人の評価なんて知ったことではない。スター・ウォーズ体験は自分の映画体験、個人的体験と密接に関わっているのだ。アメリカでの第1作公開直後に発売されたサントラ盤(2枚組LP)を買って、日本公開まで待ち続けた1年1カ月のなんと長かったことか。28年前のそんな出来事が鮮明に思い出されてくる(今回、28年ぶりに「スター・ウォーズ」のサントラを買った)。これはスパンの長い映画にしか成し得ないことである。

ルーカスは「帝国の逆襲」の公開時に全9部作のシリーズという構想を立てた。最初の3部作はルークの親の世代、最後の3部作はルークの子供たちの世代を描くはずだった。それが1999年のシリーズ再開を前に6部作に修正されたのは、シリーズで最も力強いキャラクターであるダース・ベイダーの悲劇としてこのシリーズを組み立てようと考え直したからだろう。「ジェダイの復讐(帰還)」公開後しばらくは「ルーカスはスター・ウォーズを作る意欲を失っている」ともささやかれたが、それを覆したのもこの構想を思いついたからだと思う。スター・ウォーズは結局、ダース・ベイダーの話なのであり、その誕生を描いた「シスの復讐」はシリーズの中核に位置する重要な作品なのだと思う。

【データ】2005年 アメリカ 2時間21分 配給:20世紀フォックス

監督:ジョージ・ルーカス 製作総指揮:ジョージ・ルーカス 製作:リック・マッカラム 脚本:ジョージ・ルーカス 撮影:デヴィッド・タッターソル音楽:ジョン・ウィリアムズ プロダクション・デザイン:ギャビン・ポケット 衣装:トリシャ・ビガー 視覚効果スーパーバイザー:ジョン・ノール ロジャー・ガイエット アニメーション監督:ロブ・コールマン

出演:ユアン・マクレガー ナタリー・ポートマン ヘイデン・クリステンセン イアン・マクダーミド サミュエル・L・ジャクソン ジミー・スミオッツ フランク・オズ クリストファー・リー アンソニー・ダニエルズ ケニー・ベイカー テムエラ・モリソン アーメド・ベスト ピーター・メイヒュー ブルース・スペンス サイラス・カーソン デヴィッド・ボワーズ マット・ローワン

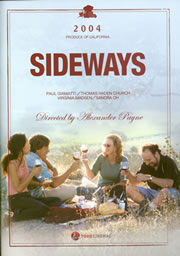

サイドウェイ

「ワインは日ごとに熟成して、複雑になっていく。ピークを迎える日まで。ピークを境にワインはゆっくり坂を下りはじめる。そんな味わいも捨てがたいわ」。

「ワインは日ごとに熟成して、複雑になっていく。ピークを迎える日まで。ピークを境にワインはゆっくり坂を下りはじめる。そんな味わいも捨てがたいわ」。

パンフレットの真ん中の見開きページに引用してあるこのセリフが印象深い。言っているのはレストランのウエートレスでワインに詳しいマヤ(ヴァージニア・マドセン)。主人公のマイルス(ポール・ジアマッティ)はワインの趣味が合うマヤに好意を寄せるが、美人のマヤが自分を好きになるわけはないと半分あきらめている。親友で俳優のジャック(トーマス・ヘイデン・チャーチ)とともにカリフォルニアのワイナリーを巡る旅に出たマイルスは、ワイナリーで働くステファニー(サンドラ・オー)の家でマヤといい雰囲気になる。

台所から居間のソファを経てポーチに出るまで2人はワインのことしか話さない。しかし、マヤの濡れたまなざしは別のことを物語っている。マヤのマイルスへのまなざしには最初から好意が感じられるのだ。ワインの話とまなざしの意味が一致するのが冒頭のセリフなのだが、マイルスは居心地が悪くなってしまい、マヤが重ねてきた手を振り払って席を立つ。2年前に離婚した妻にまだ未練があるし、女性に対して臆病になっているのだ。意を決して戻ったマイルスは台所にいるマヤを抱きしめてキスをする。

芝山幹郎はこの一連のシーンを「『伝説』にさえなるかもしれない」ラブシーンと評している。それほど印象的なシーンであり、もうここだけでこの映画はいいと思えてしまう。ロマンティックであり、リアルであり、切実だ。「アバウト・シュミット」で定年退職した男を描いたアレクサンダー・ペイン監督が今度は40代の男2人を描く。その演出はこのシーンが象徴するように奥行きが深い。どのエピソードもユーモアの中に真実がこもっており、キャラクターに人生経験を感じさせる陰影がある。劇中に出てくる極上のワインと同様にコクのある映画だ。

主人公のマイルスは国語教師で小説家を志望している。売れない役者のジャックが1週間後に不動産会社の娘と結婚することになったことから、2人は独身最後の旅に出る。マイルスにとっては好きなワインを楽しむ旅だったが、ジャックは女のことしか頭にない。ステファニーに声をかけたのもお楽しみが目的だった。マイルスは以前からマヤのレストランに立ち寄っており、顔なじみだったが、ステファニーとマヤも知り合いであることが分かる。ジャックはステファニーと、マイルスはマヤと行動をともにする。近く結婚することをジャックはステファニーに隠していたが、マイルスはうっかり口を滑らせてしまう。

映画はこうした物語をユーモラスに描く。同時に結婚に失敗し、仕事でも「自分は何も達成していない」と落ち込むマイルスや3年間の形骸化した結婚生活に終止符を打ったマヤ、気ままな生活に愛着を持ち結婚への迷いを口にするジャックの姿を描いていく。「アバウト・シュミット」に僕はあまり感心しなかったけれど、今回のペインの演出は充実している。さまざまな小さなドラマで人生の真実を描き出し、面白く見せるペインの技術は洗練されていると思う。登場するワインへの蘊蓄は人生の比喩でもある。

主演のポール・ジアマッティは「アメリカン・スプレンダー」に続いて、ダメ男を好演している。ヴァージニア・マドセンは若いころ、もの凄い美女だったが、今は普通の美女である。ただ、若いころよりも情感はあふれており、アカデミー助演女優賞ノミネートも当然という感じの味わい深い演技を見せている。

【データ】2004年 アメリカ 2時間10分 配給:20世紀フォックス

監督:アレクサンダー・ペイン 製作:マイケル・ロンドン 共同プロデューサー:ジョージ・パラ 原作:レックス・ピケット 脚本:アレクサンダー・ペイン ジム・テイラー 撮影:フェドン・パパマイケル 音楽:ロルフ・ケント プロダクション・デザイン:ジェーン・アン・スチュアート 衣装デザイン:ウェンディ・チャック

出演:ポール・ジアマッティ トーマス・ヘイデン・チャーチ ヴァージニア・マドセン サンドラ・オー メリールイス・バーク ジェシカ・ヘクト ミッシー・ドッティ MCゲーニー アリシア・レイナー パトリック・ギャラガー ジョー・マネリ クリス・バローズ リー・ブルックス アリソン・ハーソン

アイランド

一匹の虫(バグ)が完璧と思えた管理社会のシステム崩壊のきっかけになる。システム自体にもバグ(欠陥)が潜んでいて、主人公は自分が住む社会に疑問を持つようになるのだ。システムの本質を知り、好意を持った女が危険にさらされたために、主人公はこの社会からの脱出を図る。予告編でも感じたことだが、前半に描かれるこの設定はジョージ・ルーカス「THX 1138」やマイケル・アンダーソン「2300年未来への旅」(Logan's Run)を思わせる。これをじっくり描けば、マイケル・ベイ監督には珍しく本格的なSF映画になるのではと思ったが、やはりというか何というか、後半は得意のアクション映画になってしまう。いや、それでも描かれるアクションの数々は大したもので、見て損はしない映画にはなっている。ベイ作品としては「ザ・ロック」(1996年)以来の面白い映画と思う。ただし、アクションだけで進む話というのは見ていて面白みに欠けてくるのだ。後半にもう一つ大きなストーリー上の転換が欲しかったところ。そうすれば、胸を張って傑作と呼べる映画になっていただろう。そこがそうならないのが雰囲気は大作、実際はB級でしかない映画ばかり撮っているマイケル・ベイの限界なのだと思う。

一匹の虫(バグ)が完璧と思えた管理社会のシステム崩壊のきっかけになる。システム自体にもバグ(欠陥)が潜んでいて、主人公は自分が住む社会に疑問を持つようになるのだ。システムの本質を知り、好意を持った女が危険にさらされたために、主人公はこの社会からの脱出を図る。予告編でも感じたことだが、前半に描かれるこの設定はジョージ・ルーカス「THX 1138」やマイケル・アンダーソン「2300年未来への旅」(Logan's Run)を思わせる。これをじっくり描けば、マイケル・ベイ監督には珍しく本格的なSF映画になるのではと思ったが、やはりというか何というか、後半は得意のアクション映画になってしまう。いや、それでも描かれるアクションの数々は大したもので、見て損はしない映画にはなっている。ベイ作品としては「ザ・ロック」(1996年)以来の面白い映画と思う。ただし、アクションだけで進む話というのは見ていて面白みに欠けてくるのだ。後半にもう一つ大きなストーリー上の転換が欲しかったところ。そうすれば、胸を張って傑作と呼べる映画になっていただろう。そこがそうならないのが雰囲気は大作、実際はB級でしかない映画ばかり撮っているマイケル・ベイの限界なのだと思う。

2019年、人々は大気汚染から隔絶された都市に住んでいる。ここは科学者で管理者のメリック(ショーン・ビーン)以下、多数の人間たちによって完璧に管理された社会なのだ。みな同じ白い洋服。行き届いた健康管理。チューブに液体を入れるだけの単純な仕事。退屈な毎日で、人々は地上最後の楽園アイランドへの抽選に当たることだけを夢見て暮らしている。主人公のリンカーン・6・エコー(ユアン・マクレガー)はここで暮らし始めて3年。アイランドへ行く途中に溺れる悪夢をたびたび見る。この都市の管理側で働くマック(スティーブ・ブシェミ)と親しいリンカーンは時折、都市の裏側を見て、次第にこの都市への疑問を感じるようになる。ある日、リンカーンは排気口から入ってきた虫を見つける。外の世界は汚染されているはずなのに、なぜ虫が生きているのか。そして、リンカーンはアイランドの抽選に当たった黒人(マイケル・クラーク・ダンカン)と妊婦の過酷な運命を見てしまう。この都市には驚愕の秘密があった。好意を持っているジョーダン・2・デルタ(スカーレット・ヨハンソン)が抽選に当たり、リンカーンはジョーダンを助けるために一緒にこの都市を脱出しようとする。

予告編でもパンフレットでもネタを割っている。映画の3分の1あたりで明かされる秘密だが、それでも知らない方が映画を楽しめるだろう。ここを割ってしまう宣伝というのはどうかと思う。もっともマイケル・ベイの演出がさえ渡るのは後半のアクションの方なのも事実。逃げた2人をローラン(ジャイモン・フンスー)率いる組織が執拗に追いつめていく。高速道路でのカーチェイスは凄まじく、「マトリックス リローデッド」並みの迫力。空飛ぶバイクに乗った2人がビルに突っ込み、窓を割って巨大看板とともに落下するシーンまで一気に見せる。そこからもアクションに次ぐアクションの展開となるが、肝心の話の方がやや類型的になり、ストーリー上の緊張感は薄れてきてしまう。無駄に長すぎると思えてくるのだ。ストーリーにも穴は多く、企業ぐるみで違法なことをやっていて、それが外部に漏れないのはおかしいと思う。笑ったのは街頭にあるインフォ・ブースがMSNサーチだったこと。2019年の近未来ならいかにもありそうな設定ではある。半面、未来社会の造型ではそこまで進歩しないだろうと思えるものもある。時代設定を2100年ぐらいにしておけば良かったのではないか。

マクレガー、ヨハンソンともアクション映画を無難にこなしているが、目立つのはショーン・ビーン、スティーブ・ブシェミ、ジャイモン・フンスーの3人の好演。特にフンスーは役柄も含めて印象が強かった。

【データ】2005年 アメリカ 2時間16分 配給:ワーナー・ブラザース

監督:マイケル・ベイ 製作:マイケル・ベイ ウォルター・パークス イアン・ブライス 製作総指揮:ローリー・マクドナルド 原作:カスピアン・トレッドウェル=オーウェン 脚本:カスピアン・トレッドウェル=オーウェン アレックス・カーツマン ロベルト・オーチー 撮影:マウロ・フィオーレ 美術:ナイジェル・フェルプス 衣装:デボラ・L・スコット 視覚効果監修:エリック・ブレビグ 音楽:スティーブ・ジャブロンスキー

出演:ユアン・マクレガー スカーレット・ヨハンソン ジャイモン・フンスー ショーン・ビーン スティーブ・ブシェミ マイケル・クラーク・ダンカン

シンデレラマン

同じくラッセル・クロウ主演の「ビューティフル・マインド」(2001年)を見た時に、ロン・ハワードはかつてのハリウッド映画の美点をとても大切にしていると感じたが、この映画でもその印象は変わらない。家族の生活のために再起するボクサーの姿を真摯に描き、伝統的なハリウッド映画のど真ん中に位置する作品だと思う。ミステリ的な仕掛けのあった「ビューティフル・マインド」よりも話がストレートなので、主人公への感情移入もしやすい。脚本と撮影と演出と俳優たちの演技のレベルが高く、どれにも文句を付けようがない。微妙にケチを付けるとすれば、作品が正直で優等生すぎるところだろうが、ハワードは元々そういう作品を目指しているのだから意味がないだろう。娯楽映画の王道と言える物語と手法で映画を作り、期待を裏切らない作品に仕上げたハワードの手腕には感心せざるを得ない。

同じくラッセル・クロウ主演の「ビューティフル・マインド」(2001年)を見た時に、ロン・ハワードはかつてのハリウッド映画の美点をとても大切にしていると感じたが、この映画でもその印象は変わらない。家族の生活のために再起するボクサーの姿を真摯に描き、伝統的なハリウッド映画のど真ん中に位置する作品だと思う。ミステリ的な仕掛けのあった「ビューティフル・マインド」よりも話がストレートなので、主人公への感情移入もしやすい。脚本と撮影と演出と俳優たちの演技のレベルが高く、どれにも文句を付けようがない。微妙にケチを付けるとすれば、作品が正直で優等生すぎるところだろうが、ハワードは元々そういう作品を目指しているのだから意味がないだろう。娯楽映画の王道と言える物語と手法で映画を作り、期待を裏切らない作品に仕上げたハワードの手腕には感心せざるを得ない。

主人公は1930年代に奇跡のカムバックを果たした実在のボクサー、ジェームズ・J・ブラドック。映画は1928年、絶頂期のブラドックの裕福な生活を描いた後、シーンをそのままオーバーラップして1933年、薄汚いアパートで貧困にあえぐブラドック一家の姿を映し出す。右手の甲を骨折したブラドックは試合でも勝てないが、けがを癒やす暇もなく、金を稼ぐために戦い続けねばならない。昼間は日雇いの過酷な仕事をするが、大恐慌の時代、仕事にありつけないこともしばしばだ。しかも、不甲斐ない試合を見たプロモーターの怒りを買い、ブラドックはライセンスを剥奪されてしまう。アパートの電気は止められ、子どもは病気になる。ブラドックは緊急救済局で金をもらうが、それでも足りず、ボクシング委員会へ行って、援助を求めることになる。そんなブラドックに大きな試合のチャンスが訪れる。かつてのマネージャー、ジョー(ポール・ジアマッティ)が世界ランク2位の選手との試合の話を持ってきたのだ。報酬は250ドル。ブラドックはマジソン・スクエア・ガーデンに別れを告げるつもりで試合に臨む。

記者に何のために戦うのかと聞かれてブラドックは「ミルク」と答える。大恐慌で財産をなくしたブラドックは妻のメイ(レニー・ゼルウィガー)と3人の子どものために、金を得るために戦う。何よりも主人公は全力で貧しさと闘っているのだ。前半の貧しさの描写は「たそがれ清兵衛」にはかなわないのだけれど、ミルクに水を入れて薄めたり、電気を止められて暖房のない部屋で子どもが病気になったり、肉屋のソーセージを盗んだ子どもに対して「絶対におまえをよそにはやらない」と約束するシーンなどにホロリとさせられてしまう。細部の描写が大変優れた映画で、それが全体のレベルを底上げしている。予告編を見れば、映画の大まかなストーリーは分かってしまうのだが、それでもなお、観客に感動を与える映画になっているのはそうした描写のうまさがあるからだろう。

ハワードには大恐慌の時代を描く狙いもあったようで、セントラルパークにフーバー・ヴィルと呼ばれる村ができ、暴動が起きる場面なども描かれる(「イン・アメリカ 三つの小さな願いごと」でやはり貧しさと闘ったパディ・コンシダインが労働組合の結成を目指す労働者の役で登場する)。時代の描き方は同じく大恐慌を背景にした昨年の「シービスケット」よりもうまい。時代と物語が密接な関係にあるのである。

ラッセル・クロウはボクサーらしい精悍な体を作って、理想的な父親役を好演している。ゼルウィガーも相変わらずいいが、もっと目を惹くのはポール・ジアマッティ。一見、裕福なマネージャーが実は、という場面などで奥行きの深いキャラクターを作っている。パンフレットによると、主要キャスト、スタッフの中でオスカーを手にしていないのはジアマッティだけだそうで、クロウはジアマッティの「オスカー受賞キャンペーンに集中したい」と語っている。助演男優賞へのノミネートは堅いのではないか。

【データ】2005年 アメリカ 2時間24分 配給:ブエナ ビスタ インターナショナル(ジャパン)

監督:ロン・ハワード 製作:ブライアン・グレイザー ロン・ハワード ペニー・マーシャル 製作総指揮:トッド・ハロウェル 脚本:クリフ・ホリングワース アキヴァ・ゴールズマン ストーリー:クリフ・ホリングワース 撮影:サルヴァトーレ・トチノ プロダクション・デザイン:ウィン・トーマス 衣装デザイン:ダニエル・オーランディ 音楽:トーマス・ニューマン

出演:ラッセル・クロウ レニー・ゼルウィガー ポール・ジアマッティ クレイグ・ビアーコ パディ・コンシダイン ブルース・マッギル コナー・プライス アリエル・ウォーラー パトリック・ルイス ニコラス・キャンベル